宇山一朗氏、林要氏も登壇!

「ロボティクス×医療」の”今”をつかみ”未来”をつくる

〜ロボットはどこまで進化し、ヘルスケアの未来を変えるか?〜

取材・文:竹林篤実(コミュニケーション研究所)

2016年8月、東京大学医学研究所が導入したIBMの人工知能「ワトソン」が、わずか10分で遺伝子解析を行い、白血病患者を救った……。このインパクトあるニュースを覚えている方は多いだろう。また、医療の現場でAIが活用されるようになり、医療ロボット「ダヴィンチ」は既に第4世代にまで進化している。

「ロボティクス✕医療」は、いま多くの医療関係者が注目するホット・トピックスだ。人材不足が問題化する医療現場では、ロボットに対する切実な期待もある。これから先、ロボット技術は医療とどう関わってくるのか。

ダヴィンチ手術の第一人者として最先端のロボット手術をリードする宇山一朗・藤田保健衛生大学教授をはじめ、ロボット業界のトップランナーたちを集めて、2017年3月4日(土)に日本橋ライフサイエンスハブにて開催されたイベント「MedPeer Healthtech Academy chapter 1」をレポートする。

- 目次

-

- 1.Talk1:「世界のどこにもない、心を満たしヒトの感性に訴えかけ癒す次世代ロボット」

林要氏(GROOVE X株式会社 代表取締役) - 2.Talk2:「コミュニケーションロボットのトレンドと今後の展望」

望月亮輔氏(ロボットスタート株式会社 メディア担当執行役員 ロボスタ編集長) - 3.Talk3:「家族の絆を思い出させてくれるコミュニケーションロボット」

横澤尚一氏(株式会社NTTドコモ 家族ツナグPROJECT プロジェクトリーダー) - 4.Talk4:「消化器科外科領域におけるロボット支援手術の現状と展望」

宇山一朗氏(藤田保健衛生大学医学部総合消化器外科学 主任教授、藤田保健衛生大学病院総合消化器外科 診療科長) - 5.Talk Session

- 6.取材を終えて

- 1.Talk1:「世界のどこにもない、心を満たしヒトの感性に訴えかけ癒す次世代ロボット」

Talk1:「世界のどこにもない、心を満たしヒトの感性に訴えかけ癒す次世代ロボット

林 要氏(GROOVE X株式会社 代表取締役)

最初の講演者は、ソフトバンクのパーソナルロボット「Pepper」の開発者として知られ、現在は新会社「GROOVE X」で新たなロボット開発に取り組む林氏である。ロボットは大きく2種類に分けられるとの主張から林氏は話を切り出した。

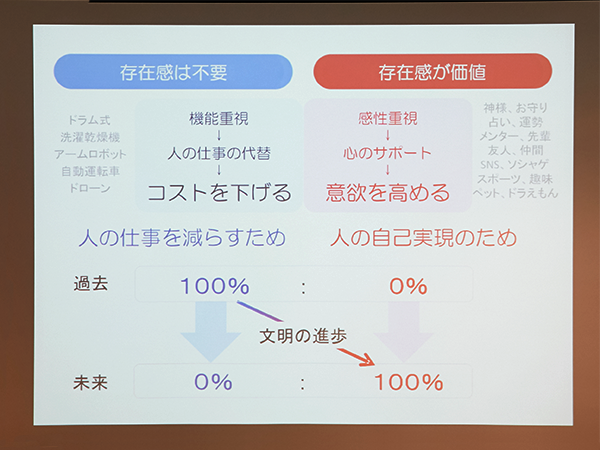

1つは人の仕事を減らしてコスト削減を目的とする機能重視のロボットである。これに対して、人の心をサポートし自己実現意欲の向上を目的とするロボットがある。機能重視ロボットに存在感は不要だが、人をサポートするロボットでは存在感が重要な価値になる。林氏は、今後、注目すべきは、この自己実現をサポートしてくれるロボットだという。例えるなら『ドラえもん』のようなもの、人の望みをかなえてくれ、人に寄り添うロボットである。ただし、ドラえもんには一つだけ、不要な機能があると林氏は指摘する。それはのび太を助けるひみつ道具が隠された4次元ポケット、つまり、便利な道具を与えられていると人は成長しないし、道具を正しく使うは難しいことなのだ。

一方で林氏は、ドラえもんのようにロボットに情緒を付加することで新たな世界が開けるとして、その実例を次のように紹介した。

「フランスにPepperを持っていき、子どもたちと接触させたときのことです。当時のPepperはフランス語を話せません。けれども子どもがハグしてくれると、Pepperが喜ぶようプログラムしておきました。Pepperが喜ぶと、子どもたちも嬉しくなるようで、彼らが毎日会いに来てくれる。この相互作用は強く印象に残る体験となりました」

老人ホームにPepperを連れて行ったときも、興味深い出来事が起こったという。現時点のPepperの音声認識能力では、老人の不明瞭な発話を適確に聞き取ることは難しい。そのため、老人との会話は成り立たないと思ったが、実際はそうではなかった。老人はPepperのことばを自分の好きなように聞き取り、Pepperに対して話したいように話す。第三者からみれば会話は成立していないのだが、言葉のキャッチボールは心地よさそうに続けられている。

「要するにコミュニケーションロボットだからといって、会話できることが必須条件ではないのです。むしろ会話以外のコミュニケーションにこそ意義がある。これをコンセプトに次世代のコミュニケーションロボットの開発を目指しています」と林氏は、話を締めくくった。

Talk2

「コミュニケーションロボットのトレンドと今後の展望」

望月 亮輔氏(ロボットスタート株式会社 メディア担当執行役員 ロボスタ編集長)

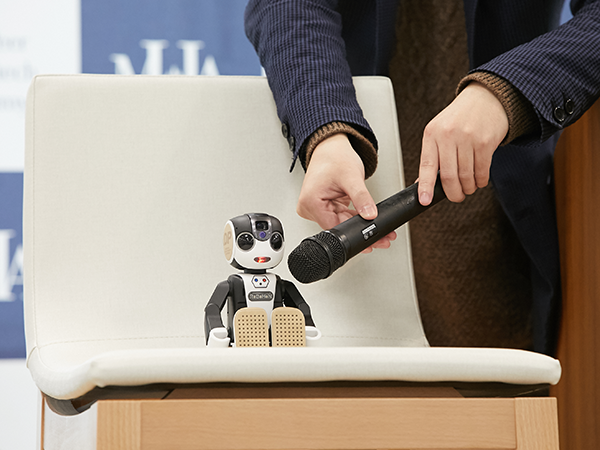

2番手として登壇した「ロボスタ」編集長でもあり日本や世界のロボット開発事情に詳しい望月氏の講演は、シャープのモバイル型ロボット電話「ロボホン」によるあいさつからスタートした。

林氏の講演で登場したPepper、そして望月氏が紹介するロボホン、これらはいずれもコミュニケーションロボットにカテゴライズされる。

そもそもロボットとは、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の定義によれば「センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する、知能化した機械システム」である。ただ、こうしたロボットの定義は固定的なものではなく、時代により範囲は広がる傾向があり、究極的には人がロボットと思ったものがロボットとだと望月氏は解説する。その中でも、注目すべき存在がコミュニケーションロボット、人とのコミュニケーションに主眼を置いたロボットである。

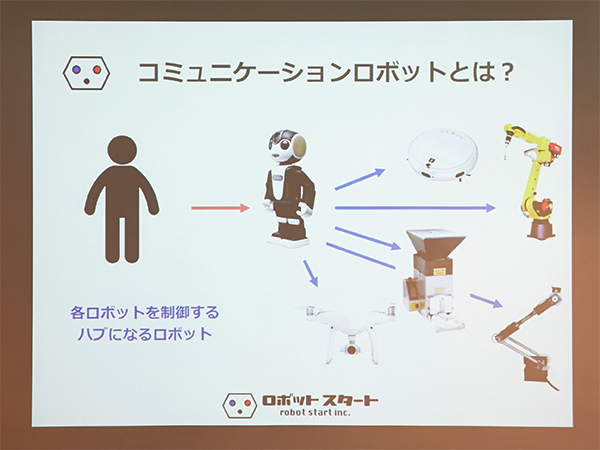

コミュニケーションを取る目的を、ほかのロボットを制御するハブ機能を果たすためと望月氏は説明する。生活を楽に、楽しくしてくれるのがロボットの役割であるとすれば、Pepperに掃除をさせるのは効率的ではない。むしろ人がPepperに指示を出し、その指示をPepperが解釈 して掃除や料理、洗濯など機能が特化されたロボットを動かす方が合理的だ。

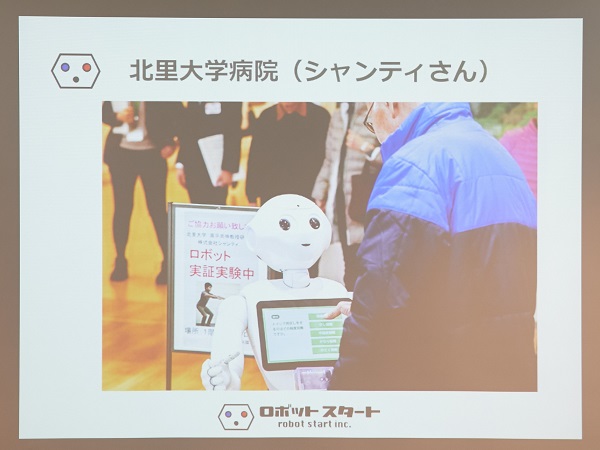

こうしたコミュニケーションロボットは、医療の現場でも導入が進んでいる。その一例として望月氏は、北里大学病院のケースを紹介した。

「高齢者の体力測定をPepperが支援します。Pepperが横で応援してくれることで、高齢者は楽しく体を動かすのです。今後はPepperを活用したロボット問診連携システムや、Pepperが人工知能を駆使して病人の症状を人間よりも正確に判断し、トリアージを行うケースなども考えられます」

最後に望月氏が指摘したのは、海外と日本とでは異なるロボットに対する受け止め方だ。海外では「役に立つこと」が重要であり、人とロボットが仲良くする必要はない。従ってロボットを人の形にする必要もない。その象徴が、「Amazon Echo」だ。このアメリカで爆発的人気を集めている音声アシスタントも、人の役に立つという意味ではある種のロボットである。ところが、その形状は、単なる「筒」にしか見えない。機能さえ満たせば形は関係ないという、いかにもアメリカ的な割り切り方だ。これに対して日本ではマンガの強い影響もあり、ロボットには家族の一員となること、つまり人に似た形が求められる。医療現場でロボットを活用する際には、こうした日本人ならではの感性に配慮する必要がありそうだ。

Talk3

「家族の絆を思い出させてくれるコミュニケーションロボット」

横澤 尚一氏(株式会社NTTドコモ 家族ツナグPROJECT プロジェクトリーダー)

続いての講演者、横澤氏はプロジェクトリーダーの立場で開発に関わった、ぬいぐるみ風ロボット「ここくま」と共に登場した。ここくまもPepper、ロボホン同様コミュニケーションロボットである。だから人に親しみやすいよう、目と口と眉毛が動いて表情を変えるなど細部に工夫が凝らされている。

ここくま開発の背景にあるのは、高齢者世帯の増加に対する問題意識である。高齢者だけの世帯は25年前の300万世帯から1159万世帯まで増え、日本の全世帯数の23%にもなる。年老いた親と離れて暮らす子ども世帯は、親の暮らしぶりが気になるものの、日常的に連絡を取ることは難しい。

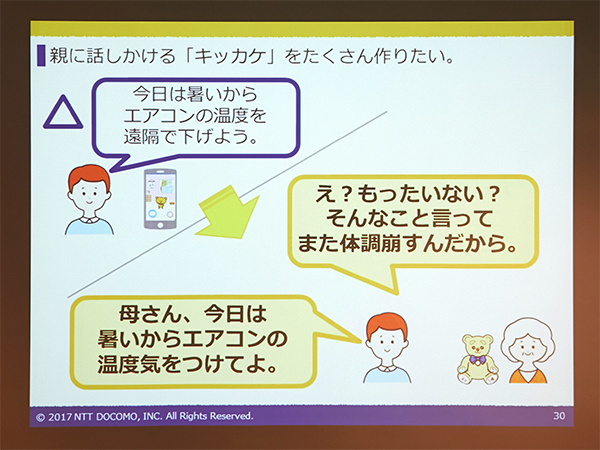

こうした状況を改善し、人と人をつなぐために生まれたここくまには、次の3つの機能が搭載されている。高齢者でもかんたんに使える「ボイスメッセージ機能」、利用者に合わせてここくまが話しかける「おはなし機能」、そして利用履歴によるゆるい見守りができる「見守り機能」である。

「ボイスメッセージ機能」は、家族間の音声メッセージによるやり取りをサポートする。スマホアプリに話すと、その声がここくまに届けられる。音声メッセージが届くと、ここくまが光って着信を知らせる。そこでボタンを押せば、家族のメッセージが再生される。返事をする場合は、録音ボタンを押してここくまに話しかければ、メッセージが家族のスマホに届く。いずれも高齢者はボタンを押すだけで良く、とても使いやすい。

利用者にここくまが話しかける「おはなし機能」とは、ここくまに搭載された人感センサーが反応したときに、今日の天気などをここくまが話しかけてくれる機能である。今後、サービス提供している高齢者の音声データを集めて音声認識の精度を高め、より豊かな会話ができるよう開発が進められる予定だ。

「見守り機能」とは、送ったメッセージが読まれたかどうか、毎日どれぐらいここくまと話しているかなどを、ここくまの利用履歴を遠隔地から確認できる機能である。

こうした機能を持ち、高齢者の暮らしの中に入るここくまには、外部機器との連携による付加サービスも予定されている。例えば、ここくまの近くにディスプレイを置いて広告表示をしたり、血圧計や歩数計と連携して、高齢者の健康管理に活用する案などが検討されている。

ここくまの究極の目的を横澤氏は、次のように締めくくった。「お年寄りが、ここくまをネタにして、誰か他の人と話してくれれば何よりうれしい。そして目指すのは、今まで買ったどんなモノよりも、笑顔と感動を与えてくれて、ここくまに残された思い出をいつまでも家族で共有できるようにすることです」

Talk4

「消化器科外科領域におけるロボット支援手術の現状と展望」

宇山 一朗氏(藤田保健衛生大学医学部総合消化器外科学 主任教授、藤田保健衛生大学病院総合消化器外科 診療科長)

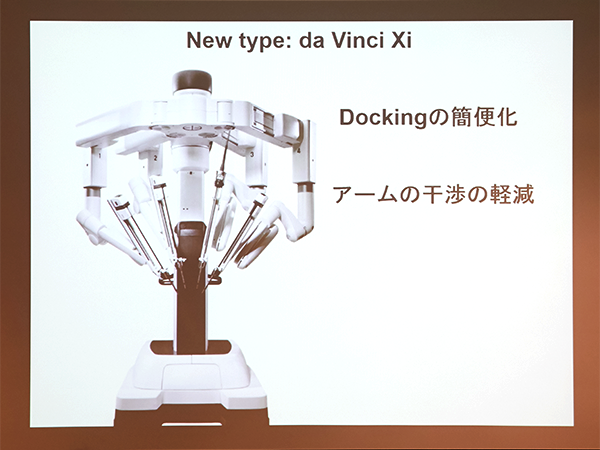

講演のトリを務めたのは、日本における腹腔鏡手術のパイオニアとして、最先端のロボット手術の普及に取り組む宇山教授である。教授は冒頭でダヴィンチを「手術の際に人間の代わりを務めるのではなく、人間の手技の限界を超えて精緻な施術を行うロボット」と定義した。

手術は侵襲の科学であり、外科手術は常に低侵襲化を追求してきた。その結果、腹腔鏡下手術が開発され、この分野では日本がトップランナーとなった。とはいえ、腹腔鏡下手術は2-D画像を見ながら行うため、遠近感の欠如が問題となる。また、関節機能がないので器具の先端でブレが起こるなどの問題もある。がん治療を腹腔鏡下手術の小さな術創で行う場合は、がんの根治性が担保されない恐れもある。

こうした問題点を解消するのがダヴィンチである。現在、第4世代となる最新版のダヴィンチは、手術の精度を高める多くの機能を備えているが、何よりも重視されているのが直感的操作だ。手元の動きと鉗子の動きが一体化されていて、施術者は思いのままに鉗子を操作できる。正確な3-D画像により、距離感も正確に掴むことができる。多関節機能による自由自在な動きが実現され、手振れ防止機能により手の震えが器具に伝わることもない。デジタルズーミングを活用すれば、最大で15倍まで拡大でき1ミリの神経を1.5センチまで拡大して見ることができる。これを宇山教授は「超高性能の老眼鏡をかけて手術するようなもの」と表現した。

最新版の進化は凄まじく、レーザーポインターが自動的に位置合わせをし、カメラもフォーカスフリーとなった。血管を縛って切る際には、臓器の厚みをコンピュータが判断して、自動的に切ってくれる。大腸がんなどでは血の巡りの悪いところで縫い合わせると、術後に血液がリークすることがあったが、こうした事態もほぼ避けられるようになった。食道がんの手術では、極めて細い神経を痛めることなく患部だけを正確に切除できるようになった。

しかもダヴィンチのデュアルコンソール機能を活用すれば、ベテランの医師が経験の浅い医師とペアを組み、手術のクォリティを確保しながらリアルタイムで技術指導することも可能だ。

「今後は、ダヴィンチによるロボット手術をあえて特別扱いする必要はなくなる。ロボット手術はごく当たり前の選択肢であり、ロボットは誰もが使いこなすべきツールとなっていくのではないか。その意味では日本製ロボットの一刻も早い出現が望まれる」と、宇山教授は話を締めくくった。

Talk Session

モデレーター:望月 亮輔氏

パネリスト:宇山 一朗氏、横澤 尚一氏、石見 陽氏(メドピア株式会社 代表取締役社長 CEO医師)

講演終了後、モデレーターに望月氏を迎え、宇山氏、横澤氏に加えてMedPeer Healthtech Academy chapter 1を主催するメドピア株式会社代表取締役CEOであり、また医師でもある石見陽氏がパネリストとして参加するトークセッションが行われた。

セッションの口火を切った石見氏は、医療におけるロボットの可能性の幅広さを強く感じたと講演の印象を述べると共に、林氏が語った2種類のロボット概念を意識する必要性を指摘した。その発言を受ける形で、宇山教授も次のように述べた。

「標準治療よりも良い施術をと追求する中でダヴィンチに至った。人間の手でできることには限界があり、医療の細分化と専門化が進む中で、ロボット技術を取り入れることは必須の課題である」

ロボティクスやAIが進化した先に、医療の完全自動化が実現する可能性はあるのだろうか。この望月氏の問いかけに対して、宇山教授は「可能性は否定しないが、そう簡単にできることでもない。診断は、各種の検査データとデータベースを突き合わせて、最も確率の高いものを提示すればよく、これはコンピュータが最も得意とする作業である。けれども手術では、必ず被験者ごとの個体差を考慮しなければならない。手術中でも筋弛緩剤が切れてくると腹壁の厚みが微妙に変化する。こうした変化にダヴィンチが自動対応するのはおそらく不可能であり、そこは医師の判断が求められる。そもそも患者に対してどういう施術をすべきかといった判断は、医師が行うしかない。ただし、今後の可能性として、患者が映し出されたモニター上にタッチペンで指示を行い、その指示に基づいてダヴィンチが自動的に手術を行う可能性はある」と答えた。

続いて、横澤氏に対して、ここくまの医療や介護での活用可能性について望月氏が尋ねた。この質問に対して、横澤氏は次のように答えた。

「介護施設からは、服薬管理などにおける活用を求める声が寄せられている。ただし、こうした要望に対応するのは決して簡単なことではない。なぜなら相手により要介護度が異なり、身体機能や認知状況にも大きな差がある。そのように多様な相手に対して、現状のここくまだけで一律に対応することは無理があるからだ。将来的には活用してもらえるように考えていくが、それにはまだ少し時間がかかる」

引き続いて、会場との質疑応答が行われた。以下、その様子を紹介する。

Q.「ここくまやロボホンを見ていると、かつてペットロボットブームがあり、やがて下火になっていったことを思い起こす。過去のペットロボットと、今のコミュニケーションロボットはどのような違いがあるのか」(精神科医師)

横澤氏:「かつてのペットロボットを代表するAIBOは、多くの人に非常に愛された商品であり、未だに壊れたAIBOの葬式が行われたりしている。人が愛着を持てるロボットに対するニーズは不変であり、コミュニケーションロボットは今後、確実に増えていくのではないか」

望月氏:「AIBOと現在のコミュニケーションロボットを取り巻く環境には、インターネットの普及という決定的な違いがある。これにより現状では開発サイドからSDK(software development kit:特定のソフトウェアを開発する際に必要なツールのセット)が配布され、誰もが自由にアプリケーションを作って追加できる。AIBOはソニーが完全にコントロールしていたために、楽しみ方の幅が広がらなかった」

Q.「医療現場では事務的な作業が多くなり、患者と向き合う時間が削られている。精神科の診断自体にAIを活用するのは難しいと思うが、AIを活用した事務処理などの診療支援システムが開発される可能性はないのか」(精神科医師)

石見氏:「例えば電子カルテの進化版として、過去の履歴と同じような症状の患者さんに対しては、自動的にカルテを作成してくれるようなシステムが望まれる。診断におけるAI活用については、内科領域などでは可能性が考えられるものの、患者の心の内面を引き出す必要のある精神科では、当分難しいのではないか」

横澤氏:「事務的な作業を請け負い、医師が患者さんに向き合う時間を作り出すのがロボットの役目である。すなわちロボットは、人がやらなくても良いことを処理する存在であり、それによりできた時間を人は、自分のやりたいこと、やるべきことに集中できるようになる」

宇山氏:「薬剤師が担当する調剤をロボットが代替するようになれば、薬剤師は患者さんに対して服薬指導のために時間を使えるようになる。ロボットがヒューマンエラーの発生する作業を代替してくれるようになれば、人は人にしかできない作業に集中すれば良い。アメリカでは手術後の記録を、執刀医が口述し専門のオペレーターがテキスト化するシステムがある。音声認識システムがさらに進化し、患者との会話がカルテに自動的に記録されるようになれば、医師はほかのことに労力を割ける」

Q.「ここくまの役割は、年老いた親と家族をつなぐことと理解したが、ここくまを活用して、一人暮らしの高齢者と医療機関や介護施設と繋ぐことはできないか」(在宅医療従事者)

横澤氏:「開発当初は、医療現場での活用も視野に入れていたが、医療について深く知るようになるほど、それほど簡単ではないと認識を新たにしている。なぜなら、医療とは命に関わる行為であり、そこでは失敗が許されない。例えば服薬管理でのここくまの活用がよく言われるが、服薬時間を知らせるだけで薬を飲んでくれるような人に対しては、ここくまを活用するまでもない。服薬について問題を抱えている人に対応するためには、専用のソリューション開発が必要と考える」

Q.「ダヴィンチのメリットはよく理解できた。そこで不思議に思うことがある。産業用ロボットでは日本が世界最先端の技術を持っていながら、医療業界ではアメリカの後追いとなっているのはなぜか」(ファンド関係者)

宇山氏:「日本のメーカーも大学との共同研究により、ダヴィンチのような医療用ロボットを開発したことがある。ただし、その狙いは高性能なロボットを作製できる技術力のアピールであり、販売が目的ではなった。なぜなら、医療用ロボットの製造販売は、きわめてリスクの大きな事業となるからだ。ダヴィンチはもともと、宇宙での遠隔治療を実現するためにNASAが研究開発に取り組んでいたシステムである。その遺産を引き継いだベンチャーが、ダヴィンチだけに経営資源を絞り込んで事業展開している。ただし、日本でも内視鏡手術ロボットを製造する動きはあり、自動検査技術を組み込んだロボットの研究開発が、急ピッチで進められている。いずれ近い将来、ダヴィンチを凌駕する日本製ロボットが登場すると期待している」

トークセッションの最後は、主催者の石見氏が次のように締めくくった。

「ヘルスケア領域におけるロボットの進歩は凄まじく、今後のロボットと医療の関わり方について、新たな可能性を強く感じました。コストや法整備など解決すべきテーマはまだ多く残るものの、ロボットの進化は医療の発展に間違いなく寄与することになる。今後は、進化したロボットを使いこなす技術が、医師に求められる」

取材を終えて

人と関わるコミュニケーションロボットが、日常生活で当たり前の存在となる日は、それほど遠くない。その理由は、作り手ではなく、受け手側にある。社会構造の変化に伴い、我々は既にコミュニケーションロボットが必要とされる社会に暮らしているのだ。

コミュニケーションロボットの機能に、幅広い要素が含まれることも新たな気付きとなった。特に単機能ロボットをコミュニケーションロボットがコントロールするのは新たな発想であり、その延長線上にはダヴィンチをコントロールする医療コミュニケーションロボットの登場が予見される。

ただ、ロボットやAIがどこまで進化したとしても、最終的な判断を下す人のポジションは変わらない。それは医師も同じである。むしろロボットやAIが進化すればするほど、医師にしかできないことが先鋭化するはずだ。

【関連記事】

医師は人工知能と 明日を夢見ることができるのか?IBM「Watson」が拓く医療の未来?

世界最大規模の国際ヘルステック・カンファレンス「Health 2.0 Asia ? Japan」開催!<前編/1日目>

- 石見 陽

- メドピア株式会社 代表取締役社長 CEO

1999年信州大学医学部卒。東京女子医科大学病院循環器内科学に入局し、循環器内科医として勤務する。同大学院在学中の2004年12月に株式会社メディカル・オブリージュ(現メドピア株式会社)を創業。2007年8月に医師専用コミュニティサイト「Next Doctors(現MedPeer)」を開設し、10万人以上の医師が参加する医師集合知プラットフォームへと成長させる。現在も週一回の診療を継続し、医療現場に立つ。

- 林 要

- GROOVE X 株式会社 代表取締役

1998年にトヨタ自動車入社、スーパーカーやF1の空力開発に携わった後、2007年より製品企画部にて量産車開発マネジメントに従事。2011年、孫正義後継者育成プログラムに外部第一期生として参加し、2012年からソフトバンクで「Pepper」開発リーダーを務める。2015年に「Pepper」一般販売開始。同年、GROOVE X社を創業し、現在同社Founder兼CEOを務める。

- 望月 亮輔

- ロボットスタート株式会社 メディア担当執行役員

ロボスタ編集長

2014年12月、「ロボスタ」の前身となるロボット情報WEBマガジンサイト「ロボットドットインフォ」を立ち上げ、2015年にロボットドットインフォ株式会社として法人化。ロボットスタートに事業を売却し、同社内にて新たなロボットメディア「ロボスタ」の立ち上げに加わる。

- 横澤 尚一

- 株式会社 NTT ドコモ

家族ツナグ PROJECT プロジェクトリーダー

携帯電話、スマートフォンの商品企画開発に携わる。平均寿命全国1位の長野県への人事異動を機に、高齢者向けタブレットの開発に着手。高齢者、自治体、診療所や社協、商工会など様々な関係者とともに『おらのタブレット』を開発。その後も300人以上の高齢者やその家族との対話による商品企画を続ける。2017年1月に『コミュニケーションパートナー ここくま』を発売。

- 宇山 一朗

- 藤田保健衛生大学医学部総合消化器外科学 主任教授

藤田保健衛生大学病院総合消化器外科 診療科⻑

1985年岐阜大学医学部卒業。同年慶應義塾大学外科学教室に入局。練馬総合病院外科、国家公務員等共済組合連合会立川病院外科、慶應義塾大学外科学教室助手、練馬総合病院外科医長を経て、1997年に藤田保健衛生大学医学部外科学講師に就任。准教授を経て2006年に主任教授に就任。2015年に藤田保健衛生大学病院総合消化器外科診療科長、2016年に藤田保健衛生大学医学部総合消化器外科学主任教授に就任し、現在に至る。2009年に国内初の手術支援ロボット「ダヴィンチ」を使用した胃がん手術を成功させる。日本における腹腔鏡手術のパイオニアとして、最先端のロボット手術の現場とその普及拡大に取り組む。