“一山一家”な働きやすさで病院再建~ちょんまげ院長が追う「日本一の病院」の夢

【第1回】公益財団法人ときわ会常磐病院

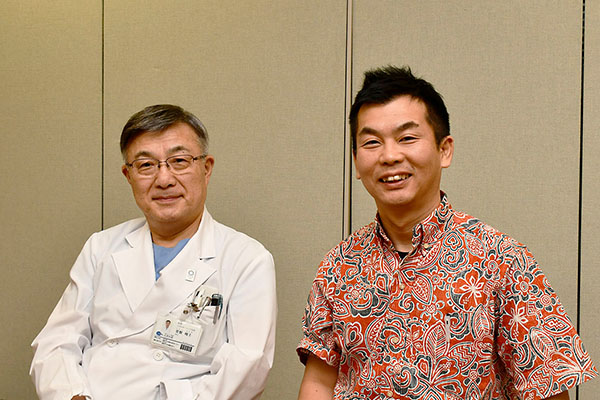

新村 浩明 氏(泌尿器科医/常磐病院 院長)

カメラを向けた瞬間、堂々とした表情で見得を切る、ちょんまげ姿の男性。旅芸人のような立ち居振る舞いだが、そうではない。ときわ会常磐病院院長の新村浩明氏その人だ。

奇抜な格好に目を奪われるが、一方で新村氏は、ときわ会が継承した赤字経営の市立病院を黒字転換させた、まさに「立役者」。医師であり、経営者でもある。

福島県いわき市にある同院へのアクセスは、東京からおよそ2〜3時間。決して立地がいいとは言えない場所で、現在30人以上の常勤医師を集め、規模を拡大し続けてきた。

そのカギになるのが、炭鉱町として発展した同市に古くからある、地域コミュニティを重視する「一山一家」の思想。地域の患者宅の訪問を終えたばかりの新村氏を取材すると、赤字や医師不足を解消するヒントが浮かび上がった。

震災を「転機」にした新体制の構築

福島の温泉地・湯本駅からタクシーで10分ほど進んだ高台の上に、常磐病院はある。緑と水が豊かな公園に囲まれ、周囲には穏やかな空気が流れる。

写真提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

病床数は240床(一般150床/療養90床)。148床もの透析ベッドがあるのは、所属する公益財団法人ときわ会グループが泌尿器科領域に専門性を持ち、同院も泌尿器科の専門病院として発足したことによる。現在は18診療科を備える総合病院となり、また、二次救急指定病院として年間約1,400件の救急搬送に対応する。

公営だった病院施設を引き継ぎ、新たなスタートを切ったのは2010年。行政との間で「赤字だった公営病院を閉鎖するか、民間に譲渡するか」という議論が起き、多くの病院経営者が敬遠する中、同会の会長である常盤峻士氏が手を上げ、現在の常磐病院が生まれた。しかし、再始動後は長らく、スタッフ不足に悩まされていたそうだ。

「引き継ぎの際に、“残りたい市の職員の方は残ってください”と呼び掛けましたが、ずっと経営難で設備も古かったこともあり、ほとんどの方が残りませんでした。本当に、10人とかそのくらい。そこでほぼゼロから、ときわ会としてスタッフの確保をしなければならなかったのです。そのため、今あるベッド数の半分も開けられませんでした」

病院の運営上、もっとも確保が難しいのが医師だ。残った医師は4人で、グループから4人を追加、8名体制となった。半分とはいえ100床以上のベッドに対し医師数は明らかに少ない。そんな大変な状況に追い打ちをかけるように、東日本大震災が発生した。しかし、この震災が常磐病院の意外な転機となる。

2011年3月11日、いわき市は最大震度6弱を記録。人的被害は発生しなかったが、手放しでは喜べなかった。同会の強みである人工透析は多くの電力や水を必要とするが、災害時はその確保が極めて難しくなる。実際に、断水が発生し、透析機器の故障など、患者は命をつなげるかどうかの瀬戸際に追い込まれた。

同院に着任前だった新村氏も、系列病院の泌尿器科医として透析患者への対応に携わったという。水の確保や透析機器の修理、患者の送迎体制の構築は早期に実現したが、スタッフもまた被災者。残った職員だけで患者を診るのは現実的ではなく、かといって市内の他の医療機関も同様の状況で患者を受け入れきれない。すぐに透析患者を県外へ緊急移送する、という決断が下された。

県外へ移送のため、バスに乗り込む透析患者/写真提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

食料やガソリンの備蓄が尽きる前に、推計750人を県外の医療施設へ移送しなくてはならない。タイムリミットは震災発生から1週間。「前例がない」と動きの悪い行政に対し、政治家を含めた人的ネットワークの動きは早かった。3月17日には透析患者584人の移送を完了。残りの患者は引き続き市内の医療施設で透析を受けるなどの対策が講じられた。

このときの人的ネットワークが、後のスタッフ確保に大きな役割を果たすことになる。

震災後、2011年6月に系列病院から同院に移り、2015年に院長に就任した新村氏も、「何が幸いするかわからない」とうなずく。

福島の復興医療を支える病院として注目されたことで、ネットワークを伝い、県外の医師も少しずつ集まるようになったのだ。震災の1年後に医師数は15人に。そこからの増加ペースは年に1〜2人だったが、並行して取り組んだ医師確保施策が功を奏し、医師数はここ数年で一気に増えた。2017年4月時点で23人、2018年4月に26人に増え、2019年1月現在は28人を数える。

開院当初、医師は50歳以上がほとんど。80歳以上の医師もいた。震災を契機に、そこに40歳代の医師が合流。やがて震災時の活動を評価した東京女子医科大学から20〜30歳代の医師が派遣されるようになる。この1〜2年はさらに就職という形で、30~40歳代の医師の参加が主になっているという。中には東京に家庭に持ち、単身赴任をする女性医師もいる。

今後もさらに規模の拡大を目指すというが、その狙いは「著しい人口増加に対応するため」。震災後、いわき市では県内他地域の原発避難者や原発作業員が2万4000人程流入するなど、医療需要が大きく増加している。地域に根差した医療を提供する同会は現在、体制の抜本的な見直しを迫られているところでもある。

「一山一家」な医師確保施策

常磐病院は最新機器の導入に積極的だ。大手の病院であっても導入のコストが高く、普及しているとは言い難い手術ロボットの「ダヴィンチ」。同院では2012年の保険適応のタイミングで、いち早く導入するなど、設備投資に積極的な姿勢をみせる。開院時点からPET-CT、PET-MRIを導入し2018年には新たに新型CT「SOMATOM Force」の導入を発表している。

これらの施策は、精度の高い検査をするという意味で何よりもまずは患者のためだが、「スタッフの確保にもつながっている」と新村氏は明かす。

写真提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

「最先端の機器を入れるのは、別に自慢になるからではありません。より精密な検査や治療が可能になることは、まず何よりも患者さんのメリットです。加えて、例えば東京ではダヴィンチ手術のチャンスを得られない若手医師などが、うちではどんどん手術の経験を積むことができる。これは働くスタッフのモチベーションに直結しますよね」

取り組みの一つとして、東京女子医科大学とも連携する。若手医師が増え、教育の必要性も高まったためだ。同大に福島県出身の教授がいるという「地の利」を生かし、例えば腎臓内科については、同院で専門医を取得できるようにしている。また、2016年にはときわ会として先端医学研究センター(RIIM)を開設し、福島にゆかりのある第一線の研究者を招聘。若手医師をさらに集める工夫として研究機会を設けた。

福利厚生にも力を入れている。医療関係者に向けた病院紹介でひときわ目を引くのは職員用の温泉「ときわの湯」だ。たまたま敷地内に湧いていた温泉を、病院の改築時に展望風呂として再活用した。新村氏は「てっきり患者さん用かと思った」というが、会長の常盤氏のアイディアで、職員専用としたそうだ。

写真提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

「僕は東京に家族がいて、単身赴任なんです。というより今、常磐病院の医師の大部分は単身赴任。そして、常盤会長自身も実は単身赴任で。常盤会長は周囲に家族や以前からの友人がいない状況で働くというのがどういうことか、よく分かっている。だからこそ、“衣食住の面は完璧にしてやれ”という想いを僕の方でも引き継いでいます」

福利厚生は、病院で働くスタッフのモチベーションに直結する重要な要素だ。温泉以外にも職員には朝昼晩、三食ともビュッフェ形式で食事が提供される。さらに各医師には医局のスペースとは別に、病院近くのアパートが一室、控え室として割り当てられているという。

「当直が明けて、自宅に帰る前に疲れて仮眠したいときって、あると思うんです。一般的な病院だと、大抵は医局のソファや机で寝るんですよね。でも、それでは落ち着いて休めません。特に女性のドクターの中には、人前で寝ることに抵抗のある方もいらっしゃいます。うちでは、そこは自由に(アパートに)消えていいんです」

写真提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

スタッフの子育て支援として、「ときわ塾」という私塾を開講しているのも、福利厚生としては他に類を見ないだろう。市内の小学生までの職員の子どもは学校が終わるとバスで集められ、教員資格を持つ講師により勉強を教えてもらい、そろばんなどの習い事もできるという。親は仕事が終わったら、ときわ塾に迎えに行けばよい。

女性医師や看護師の復職支援のために、時短勤務、看護休暇、病児・病後児保育などの整備にも取り組んでいる。

「こうするとストレスなく働けるので、子どももハッピーだし、職員もハッピーだし、ひいては職場がハッピーになる。家庭の事情で離職するようなこともなくなり、親も安心して仕事に集中できる。これが、ときわ会の掲げる理念“一山一家”的な取り組みの最たる例かもしれません」

“一山一家”は、炭鉱町として発展してきたいわき市に古くからある格言で、「山一つに暮らす全員、そこに働いている労働者の家族、関係業者などすべてが家族同様の存在で、みんなで幸せになりましょう、というもの」(新村氏)。会長の常盤氏がこれに強く思い入れ、同会の理念にもなった。同病院の医師数が増えていることからも、この戦略は医師確保施策としても奏功したといえる。

「子育て支援だけでなく、例えば最先端の機械を導入するのも同じ発想なんですよ。患者さんも嬉しいし、働く人も、業者さんも、みんな幸せになれる。“一山一家”をもう少し身近な言葉に言い換えると、近江商人の心得である、売り手良し、買い手良し、世間良しの“三方良し”のような理念です。だれか一人がいい思いをするのではなく、みんながハッピーになる。非常に分かりやすい戦略です」(新村氏)。

しかし、密なコミュニケーション、家族的なコミュニティというのは、都市では希薄化し敬遠されるムードさえある。

「もちろん、雰囲気が合わないという方もいらっしゃるでしょう。ですが、例えば周囲とのコミュニケーションなしに子育てをしながら医師として働くということに無理が生じているのが、現状の都市型医療体制の根本的な問題ともいえます。全員ではないにしろ、こうした施策を望み、働きやすいと思ってくれる方が一定数いる、ということではないでしょうか」

ボトムアップなIT活用による経営効率化

しかし、ここまで紹介されたいずれの施策も、まとまった資金が必要なものばかりだ。どのように捻出しているのか。

「よく、『ときわ会は儲かっているからこういうことができるのでは』といった質問を受けるのですが、本当にギリギリのところで子育て支援などの施策をしています。このような質問をいただくのはおそらく、透析を専門の一つにしているからだと思うのですが、透析も年々、診療報酬が下がっており、今は収益率が高いとは言えないでしょう」

スタッフの数が増えることで、ビュッフェや温泉などのサービスなど、これまで無料でできていたものについて「少しはお金を取ろうとか、そういうことが検討されるようになった」と新村氏。「同じ水準のサービスを続けられない」というのは、「どこかで必ず突き当たる問題」だと続ける。

「だから、うちでは“できる範囲でやる”ということにしています。その範囲の幅を狭めないためにも、よく常盤会長には『もっと稼げ』と言われるのですが(苦笑)、そんなにすぐに患者さんは増えませんし、患者さんのため、という目的がすり替わってしまうのはおかしい。だから、そこは本当にいろいろ、苦労しているところです」

最新医療機器についても、「かなり綿密に、この機器を何人の患者さんが利用するのか予想して、そうすれば何年で回収できて……と計算するようにしています」(新村氏)。

「経営がラクなわけではない」――だからこそ、ITを導入した経営の効率化などには、積極的に取り組んでいる。その一つが、電子カルテや医事会計システムなど、あらゆる医療関連のデータを統合し、グループ全体としてクラウドで管理、精度の高い経営分析を可能にする情報システムの導入と活用だ。

「これはシステム部の職員がボトムアップでアイディアをくれて。病院規模の拡大により診療内容が複雑になってきて、経営の黒字化のためにどの無駄を削減すればいいのか、と考えるためのベースとなる情報すら、どこにもない状態だったんです。そう課題を伝えたら、職員の方がこんなシステムがありますと教えてくれて、実装までしてくれました」

急成長にもかかわらず、この数年で組織がバラバラにならなかったのは、このような職員間の支え合いが機能しているからでもある。つまりここでも、“一山一家”の理念が存在感を示す。

「院長として、いわゆるそろばん勘定ができるようになってきたのは、本当にここ数年のこと。周囲のサポートのおかげで、なんとかやれています」

そんな新村氏には「弱点」もある。それが冒頭の貸衣装の費用だ。「僕の貸衣装は年間の広告費用のうち何割までと決めていて、それ以上はダメ。広報に怒られるから」とこぼす。

「ちょんまげ院長」が誕生するまで

院長就任後、“ちょんまげ院長”としてメディア露出をしてきた新村氏。きっかけは常磐病院が取り組む訪問診療の際に、高齢の患者を喜ばせるためにしていた仮装だった。

写真提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

「12月だったので、サンタクロースの格好をしたのが最初です。それが好評で、次は新年だから大黒様だ、その次は梅だから水戸黄門だと、エスカレートしていろいろやっていたのですが、だんだんと皆さんの期待が募って……。春だから今度は桜吹雪で『遠山の金さん』かなと思いつつ、実はちょんまげに至るまでにはちょっと躊躇があったんです」

「さすがにちょんまげを被って訪問診療に行くのはないだろう」と思った新村氏。しかし、「これは超えなきゃいけない壁だ」と思い直す。そこで、診療ではなく「慰問」、つまり医療行為はせず、純粋なエンターテイメントとして、ボランティアで患者の住居を仮装して回るように方針を変えた。

「院長が仮装して訪問」と聞くと、どうしてもイメージアップを図った広報活動のように感じられるが、実際には「仮装がしたかった」のが理由で、広報活動は後付けだという。

「やればやるほど、訪問先のおじいちゃんおばあちゃんから『次はあれをやってくれ』とか『今度はなんだろう』とか、リアクションをいただけるのがうれしくて。ちょんまげは結局、大ウケで、そんなことをして1年、2年と経ち、今に至るという感じです。最近ではこうやって取材にも来ていただけるようになりましたが、狙っていたわけではないんです」

確かに、メディアに登場する“ちょんまげ院長”と、取材に実直な受け答えをする実際の新村氏のイメージには、大きなギャップがある。そう伝えると、新村氏はこう答えた。

「そう。だから、ちょっとがっかりさせちゃうんじゃないかなと、取材のときはいつも心配で。もともと、僕はお笑い芸人になりたかったんです。明石家さんまさんや所ジョージさんのように、もっと存在自体が面白い人になりたい、とは思うのですが、ちょっとなりきれないのが自分の中の課題ですね」

そして、ちょんまげ院長は“アロハ院長”でもある。いわき市にはスパリゾートハワイアンズがあることから「東北のハワイ」のイメージを強調しようと、アロハを着用した写真を毎日、病院前で撮影し、TwitterなどのSNSに投稿しているのだ。アロハは360枚以上を所有していて、毎日、別のものを身に着けているそうだ。

おはよートッキー&ふろーれんす(^O^)/今日も良い天気のいわきです。本日も笑顔で泌尿器診療いってきまーす! pic.twitter.com/1nodcvCojh

— 新村浩明 (ときわ会 常磐病院 院長) (@140_041) 2018年12月20日

おはよートッキー&ふろーれんす(^O^)/爽やかな青空広がるいわきです。本日も泌尿器外来いってきまーす! pic.twitter.com/pT7otWjLpu

— 新村浩明 (ときわ会 常磐病院 院長) (@140_041) 2018年12月1日

おはよートッキー&ふろーれんす(^O^)/どんどん寒くなるいわきです。本日も笑顔で泌尿器外来いってきまーす! pic.twitter.com/YreplqCXrk

— 新村浩明 (ときわ会 常磐病院 院長) (@140_041) 2018年11月23日

提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

「仮装もそうだし、アロハシャツの投稿もそうですが、やっぱり、ステージの上に立ちたいとか、目立ちたいとか、そういう気持ちは多分、自分の心の奥底にずっとあるんでしょうね。だから今でも僕は、何かで武道館をいっぱいにしたいと思っていますよ。バンドはちょっと、音楽的才能はなさそうですが(笑)」

役者は院長だけではない。職員も巻き込んで動画を作成し、YouTubeに投稿している。内容は手術や診察の手順を説明する動画マニュアルから、職員総出のマネキンチャレンジやミュージックビデオを真似する「踊ってみた」動画まで、多岐に渡る。「最初は皆『そんなの出たくない』と言って嫌がるのですが、やっているうちに盛り上がってくるんです。その後は、出来た動画を皆で観て、もう一度楽しんでいる。その様子を見ているのも面白い」(新村氏)という。

提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

こうした活動は、結果的に、同院への親和性を計る「ふるい」にもなっている。批判がまったくないわけではないが、医師やコメディカルも就職や転職のときには病院についてネットで検索し、情報収集をしているため「そもそもうちの雰囲気に好意的な人でないと受けに来ないのではないか」と「前向きに受け止めている」そうだ。

ブランド病院化の先にあるもの

昨今、世間でも医師の過重労働が問題になっている。もともと医師が不足・偏在していたことで、病院間での医師の奪い合いが激化。同時に、医師の集まる人気病院の“ブランド化”も進行している。一風変わった形ではあるが、注目度の高まる常磐病院もまた、ブランド病院であると言っていいだろう。

一方で、ブランド病院には特有の問題も発生しがちだ。同院でも「リアルタイムにどうしようかと話し合っているところ」だという。

「ありがたいことでもあるのですが、ある程度、名前が知れ始めると、外来も混み始めて待ち時間が長くなったり、駐車場が混んでいたり、とさまざまなクレームをいただくようになります。入院もベッドが限られるので、満床だとどうしようか、とか。急成長しているところなので、このあたりをどう整備していったらいいのか、頭を悩ませています」

また、医師が増えているとはいえ、専門分野の偏りもある。例えば、婦人科は常勤医師が1人だけ。その医師が当直明けを休みにすると、科全体が休みになってしまう。当然、科によっては勤務時間や残業、当直も増える。しかし、「なかなか思い通りの科の医師を確保するのは難しい」(新村氏)。

地域医療を支えることを期待される同院には、救急病院としての責任も重くのしかかる。新村氏は「2020年までに救急車の受け入れ数を10倍に」という目標を掲げたことがあるが、これは現時点では「まったくの未達」であると認める。受け入れ数は倍増しているが、ここでもやはり、絶対的な医師数の不足にぶつかってしまった。

「医師の働き方改革」が厚生労働省などでも議論される中、経営者としても、医師の過重労働は喫緊の課題。改革を進めるには主治医制からチーム制への移行や、他業種へのタスク・シフティングが有効であるとされるが、ここにもブランド病院ならではの難しさがある。全国から集ってくる医師の考え方は多様で、意見の一致をみないことがあるからだ。

「今、議論されているようなチーム制やタスク・シフティングについても、“医師は休日でも自分の担当患者の様子を見に病院に来るべき”“医師の仕事は医師がするべき”というのが持論の先生もいらっしゃるでしょう。これまでは総力戦というか、余裕がなかったがゆえに現状維持で先送りにされていたことも、今後は話し合いをする必要が出てきます」

もともと、会長の常盤氏が「医師は医師の仕事、つまり診療や手術に専念する」という考え方だったため、働き方改革以前から、タスク・シフティングが実態として行われていた。しかし、今後は別の意見を持った医師とも話し合って、病院としての方針を決めなければならない。「いろいろな意見が出てきて困ったな、というところ」(新村氏)だ。

全国から集まる医師と「どう“一家”になっていくか」――それが新村氏の今後の、そしてある意味では一山一家という“常盤イズム”を受け継ぐものとしての、永遠の課題だろう。

「今までなかなか手が回らなかったのですが、今後はもっと、医師とコミュニケーションを深めたいと思っています。例えば、ときわ会では僕より後輩でも、キャリアが上の先生に対して、遠慮していたところもあって。それはもう、一対一で時間を決めて話すとか、飲みに行くとか、コミュニケーション量を増やしていくことでしか、解決できないのかな、と」

“一山一家”を浸透させるために、一山一家的なコミュニケーションを取る。しかし、そもそもこのような理念と元来、相性が悪い相手だからこそ浸透しない、という矛盾もある。

「もちろん、表面的な付き合いではなく、しっかりと深いところで付き合っていくことは必要でしょう。そうした精神的な結びつきこそ、“一山一家”なのではないかと思います。そういうの、常盤会長はとても上手なんです。人ころがしが得意と言いますか(笑)。僕はまだまだですね」

「常盤イズム」の継承者として

ブランド化により、揺らぎもみられる“一山一家”。それでも、この理念を目標とすることに「変わりはない」と新村氏は断言する。

「僕がときわ会に入ったのは、常盤会長の“日本一を目指す”という思想に共鳴したから。この日本一というのは、地方都市にいても、東京の病院と同等かそれ以上の診療や手術、泌尿器科領域なら透析が受けられる、ということです。常盤会長の理念を実現していくというのは、今後もずっと変わることはありません。プロジェクトマネージャーとして、会長のビジョンを翻訳し職員や患者さんへアナウンスしたり、経営戦略に落としこみ具現化したりするのが自分の役割だと考えています」

どうしてここまで、会長の常盤氏の理念の実現のために尽力するのか。そう問われると、新村氏は「僕にないものを常盤会長が持っているから」と答えた。

常盤峻士会長(左)と新村院長/写真提供:公益財団法人ときわ会常磐病院

「僕がときわ会に来たのは13年前、30代後半の頃でした。当時、入局していた東京女子医科大学病院の医局人事の一環で、当時は田舎の病院に一時的に“来てやった”みたいな気持ちでいたんです。中堅どころの医師として、いきがっていたんですね。でも、常盤会長の患者さんとの関わり方をみて、カルチャーショックを受けました」

そこで新村氏が目にしたのは、どんな患者にも“一山一家”を地で行く常盤氏の姿だった。「今だったら『クレーマー』と言われてしまいそうな患者さんでも、分け隔てなく大事にして、信頼関係を築いていた」(新村氏)。その姿勢に、「自分にとって気に入らない患者さんや、スタッフを排除するようなやり方はダメだと気づいた」という。

「当時は市内にまだいくつも病院がありましたが、常盤会長にそうやって接してもらった患者さんは会長を信頼して、まずうちの病院に来てくれる。そういう患者さんが地域のネットワークの中で他の患者さんを呼びこんで、良い循環を回してくれていた。常盤会長はこの地域の出身ではないのに、すっかり溶け込んで、本当に家族みたいでした」

「この人の下でなら、医師としてだけでなく、人間として成長できるかもしれない」。そう思うようになった新村氏は、医局から大学に呼び戻されても、戻らない決意をした。当時の教授との関係は一時悪化したが、常盤氏が何年にもわたり挨拶に通ったこともあり、現在では医師の派遣が行われるほど、回復しているそうだ。

「常盤会長はずっと夢を追い続けている人ですが、いわき市は人口30万人以上の都市にしては泌尿器科医の数が少ないから、やりようによっては“日本一”というのは、決して非現実的な話ではなかったんです。そこで、この地域に残って、常盤会長の夢を一緒に追いかけることにしました」

いわき市だけでなく、日本の中でも有名な病院になりつつある同院。夢の実現は近いかと思いきや、新村氏は「最近、常盤会長が“世界一”と言い始めて」と笑う。

「目標は果てしなく高いのですが(笑)。しかし、そもそも“日本一”という目標は、人口が限られたいわき市の中のことだけを考えて経営するのではなく、日本全国から患者さんが来るような病院にする方がパイが大きい、という経営戦略だったんですよね。それが今度は、世界から患者さんを呼べる病院にしたい、に変わっただけで」

地方都市はこの先も、人口の減少が続き、高齢化のピークが過ぎた数十年後、患者は激減する可能性もある。そのための生き残り戦略としての「世界一」というのは、たしかに理にかなった話ではある。では、さらに高くなった目標を、新村氏は今後どのように実現していくのだろうか。

「“一山一家”はグローバル化する世界においても、拡張性の高い概念です。バックグラウンドが全く異なる人同士が家族になる。この方法論は、外国人労働力の確保や移民の受け入れなど日本社会が抱える課題にも通底します。だからこそ、まずは現在の組織の方向性を定めること。そして足並みをそろえて、その規模を拡大し続けていけば、いつか届くものと信じています」

(聞き手・文=朽木誠一郎+ノオト/ 撮影=栃久保誠)

町娘役のスタッフと共に、自ら撮影場所を探して敷地内を奔走してくれた新村氏。これもまさに「おもてなし」の心。それを実現する機動力が急成長を支える。

関連情報

【福島県】現在募集中の常勤求人

医師不足の負のスパイラルに拍車をかける?医師不足地域での残業時間の上限緩和案

【関連記事】

・「東日本大震災の大規模透析患者移送の経験を通して、熊本地震へのメッセージ」新村浩明氏

・「教師から医師に。波乱の軌跡をたどる【後編】|地域に、そして被災地に寄り沿う精神科医として」木村勤氏(鹿島記念病院 院長)

・「海をわたる診療船『済生丸』取材企画【後編】|知ってほしい、より広い医療の世界を」若林久男氏(香川県済生会病院 院長)

- 新村 浩明(しんむら・ひろあき)

- 1967年富山県生まれ。1993年に富山医科薬科大学(現、富山大学)を卒業し、東京女子医科大学泌尿器科入局。2005年にときわ会いわき泌尿器科に赴任し、その後、2011年にときわ会常磐病院着任、副院長を経て2015年に院長に就任。現在に至る。