「2025年問題」のその後を追う:「地域医療構想」は達成されたか? 元厚労省医系技官・吉村健佑さんに聞く

吉村 健佑(千葉大学医学部附属病院 次世代医療構想センターセンター長/特任教授)

「2025年問題」という言葉を覚えておられるだろうか。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年以降に医療・介護の需要が急増し、社会保障制度や医療・介護体制に深刻な影響を及ぼすという危惧を象徴的に表す言葉として2010年代、盛んに使われたものだ。

政府は2014年から「2025年問題」への対策として、各都道府県に「地域医療構想」の策定を求めた。2025年に必要となる医療機能ごとの病床数を推計し、地域の医療関係者で協議することで、病床の機能分化・連携を進め、効率的な医療提供体制を実現しようとしたのだ。

2025年を迎えたいま。当初の目論見は達成されたのか? 現状の課題と、今後に向けての教訓は? 厚生労働省(以下、厚労省)医系技官として地域医療構想にも必要な医療データの活用などを担った吉村健佑さん(千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センター/特任教授)に聞いた。

【参考】千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センター 公式HP

1.「地域医療構想」とは何か? なぜ策定され、どのように運用されたのか?

――吉村さんはこれまで、地域医療構想にどのように関わってこられましたか?

私は2015年から3年間、厚労省の医系技官(保険局保険データ企画室)として勤務しましたが、その際に地域医療構想を支えるデータブックの作成の一部に従事しました。その後、現在に至るまで千葉大学医学部附属病院の次世代医療構想センターの特任教授として、千葉県の地域医療構想の推進にも関わっています。

――具体的に、どのような活動をされているのですか?

千葉県の取り組みにおいてこれまで注力したのは「ヒアリングマラソン」と「データによる見える化」です。地域医療構想のキモは医療機関の経営者などが参加する協議体により、自主的に効率化を進めていくということです。

その舞台が、都道府県が主催する「地域医療構想調整会議」なんですが、公開の場でもあり、地域内の仲間なので互いにギクシャクしないよう、出席者が発言を控えがちになる。沈黙が最善と考え、いわば「戦略的沈黙」によって会議が形骸化してしまう恐れがあります。

そこで考えたのが「ヒアリングマラソン」です。2019年以降の取り組みとして、私自身が県内100人を超えるキーパーソン全員と直接、顔を合わせてお話を伺い、それを重ねました。そうすることで、データでは見えない病院経営者個々人の頭の中にしかない「未来像」をお伺いして調整案に活かしています。

また私自身も作成に関わった厚労省のデータブックについて、その内容は充実しているのですが、どうしても作成時点のデータとなります。そこで千葉県内のDPC病院(主に急性期診療を担う病院)に一つ一つお願いし、DPCデータ(診療の実績)の提供を頂きました。現在は県内69あるDPC病院の9割を超える医療機関から提供の協力を頂いており、それをもとに精緻な現状分析や病床数を含む必要な医療提供体制の推計や提案などが可能になりました。

――なるほど。そもそもの話に戻りますが、2014年に、「2025年問題」への対応として地域医療構想の策定が始まりました。2025年を迎えたいま、当初の目論見は達成されたのでしょうか?

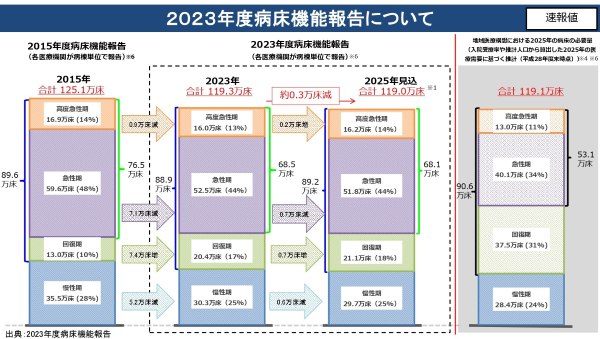

率直に言うと、進捗は捗々しくないです。まず病床数について見てみると、国は2025年に必要な病床数を119.1万床と見込み、2015年時点と比べおよそ6万床を削減する必要があるとしていました(図1)。そして現在の全国の病床数は119万床程度と見込まれていますので、病床の全数に関しては、ほぼ達成されたと言えます。

ただ病床の機能ごとに見ていくと、特に急性期病床の集約や機能の転換は進まず、一方で大幅に増やすべきとされた回復期病床の割合はほぼ横ばいです。その意味では、病床の機能分化は十分には進んでいないのが現実と言わざるを得ません。

図1(出典:厚生労働省「資料1 地域医療構想の進捗等について」第15回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(2024年7月10日)資料p.29一部改変)

――なぜでしょうか?

一つには都道府県の十分なエフォート、ありていに言うと「本気度」が足りない、ということでしょうか。国は都道府県に対し、年に複数回は地域医療構想調整会議を開催するよう呼びかけていますが、先ほど触れた「戦略的沈黙」が相次ぎ、結局は「取り組んでいるふり政策」になりかねない。医療機関同士の利害の調整やネゴシエーションを主体的に進める意欲・能力のある行政官がいないと会議の体裁を整えるだけに終わってしまうんです。進めるには事務官のみならず、医師などの技官も重要です。

そして医療機関側の都合もあります。例えば急性期病棟を回復期病棟に変えようとした場合、看護師、加えて理学療法士や作業療法士など優秀な人を揃えてトレーニングする必要があります。いわば、例えるなら老舗のフレンチレストランに「日本食の料亭になってください」と要請するような部分もあります。

これまで長年勤めた外科医や看護師に、「これまでは手術を頑張ってもらってきたけれど、今後はリハビリ指導のトレーニングを積んでください」とはなかなか求めにくいし、新しい有能な人材が入ってくれるかもわからない。病院側としては、踏み出すのに「腹決め」とそして時間が必要ですね。

――では、どうすればいいんでしょうか?

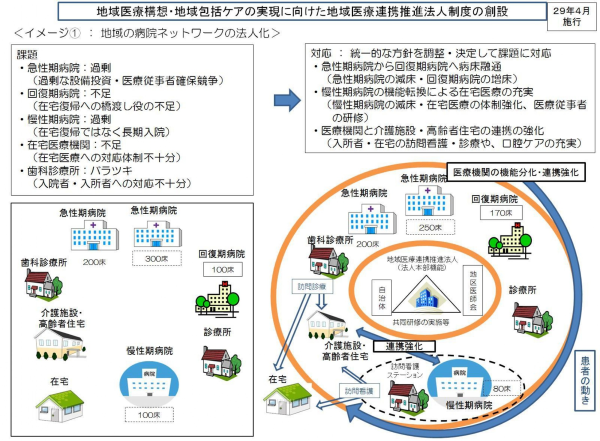

大事なのは行政のリーダーシップと医師会の理解です。行政側に意欲がある担当者がいて、都道府県や郡市医師会の協力を得られた広島県、新潟県などは取り組みが進んでいます。他には、地域医療連携推進法人(図2)の活用も有効な一手です。地域医療連携推進法人とは、地域にある複数の医療機関や介護施設などが連携して法人を結成するもので、山形県の「日本海ヘルスケアネット」が有名です。

この形式が良いのは、各法人に属している医療機関・介護施設で人や医療機器などの資源を融通できることで、先ほどの「回復期の病床を増やそうとしても、既存の職員を雇用終了できず、新たな人員を確保しにくい」といった問題を解決することができます。個人的には、今後は国や都道府県だけに頼るのではなく、市町村や大学そして医師会など、「できる主体」が積極的にリーダーシップをとることが重要だと考えています。

図2(出典:厚生労働省医政局医療経営支援課「医療法の一部を改正する法律について」(平成27年改正)(地域医療連携推進法人制度の創設・医療法人制度の見直し)資料p.9)

2.医師の偏在、国立大学病院の疲弊……。現状噴出している問題への処方箋は?

――いま、国民医療費が増え続けるなかで、社会保障制度の持続性を危惧する声が出ています。そのなかで政府は医療法の改正を待って、2040年に向けた新たな地域医療構想を策定する動きを始めています。これから15年を見据えた時に、吉村さんが重要だと思う点を挙げてください。

緊急性が高いのはインフレ、物価高に対して、診療報酬が追い付いていないという点です。それに加えて、保険診療の基本的な考え方を将来的に見直してもよい点がいくつかあります。これまで、特に出来高で報酬を得る医療機関では「医師が」「対面で」「頻繁に」診療を行うと医療機関が収入を得る形で設計されてきました。これにより、特に医師の業務が過負荷になります。このあり方を見直し、例えば同じ疾患を治療し管理できるのであれば「医師でない専門職でも(=タスクシフト)」「対面にこだわらずオンラインなどで(ICT化)」「最小の介入で」管理しても医療機関が収入を得る仕組みも考えてみてはどうでしょうか。

そのために必要なのは、「命に関わる医療(=欠かせない医療)」と「身近な医療(=生き死にに関わらない医療)」の線引きを少しずつ考えてゆき、後者に関してはより効率化して、「セルフケア」を充実させてゆけないか。診療側の負担の少ない医療提供、効率的な医療提供、究極的には「医療専門職の介在しない提供」でもコントロールできることを目指すべきと考えます。

――医師に関しては「偏在」が問題視されています。都市部と地方の偏在、そして病院勤務医と診療所開業医の偏在、さらには直美をはじめとした保険診療から自由診療への医師の流出も話題になっています。

私は地域偏在対策として「医学部地域枠制度」は一定の有効性があると考えます。地域枠に関しては義務年限があることについて批判されがちですが、医学生・若手医師のキャリアをしっかり支えられる、充実したプログラムを作りこめば医師側・地域側にとってウィンウィンな関係を作ると考えています。

例えば従来では、県によりますが地域枠で入学した医学生は卒業後「医師少数区域に常勤で〇年間勤務する」のような条件がありました。医学生側からすると、専攻医の取得や結婚・出産、自分自身の研鑽や子どもの教育などの面でデメリットを感じるかもしれません。

これを千葉県では、非常勤を含むさまざまな勤務形態を貢献として評価しました。それにより長期間かけてでも、義務年限を満たせるようにしました。例えば「普段は都市部の研修病院に務め、非常勤で地域に週1回の外来勤務する」のでも義務年限の消化につながるようにしたわけです。さらに出産や育児の際には十分な猶予期間を設けて、子育てに専念できるようにし、復帰後に医師として勤務すれば履行できる制度もつくりました。

多様な形で勤務の義務を果たせるようにしたことで医学生・若手医師側の不満は減り、地域の病院からも「非常勤など、必要なニーズに合わせた医師の確保ができるようになった」という声を頂くことも出てきました。丁寧な制度設計で工夫する余地はまだまだあります。

吉村健佑さん 撮影:市川衛

3.2040年に向けて、現場の医療者はどのようにキャリアを考えるべきか?

――最近、吉村さんは日本の医療は今後、どう「撤退戦」を実施するかが大事という話をされています。撤退戦というのはどういう意図でしょうか、そして、そのなかで特に若手の医師は今後、どのようなキャリアを選ぶべきなのでしょうか?

戦後、人口が増えて国が経済的にも成長するなかで、日本は政策として診療所・病院・病床数を増やし続けてきました。それが現在は人口減・少子高齢化が進んでいるので、質を維持しながら戦略的にダウンサイズしていく「撤退戦」が求められます。患者さんの不都合は極力排しつつも同一の体制は維持できません。たとえば少し通院時間がかかったとしても遠方の高度な医療機関への通院をご理解いただき、医療施設を集約していかなければなりません。そうしないと、高度医療の質が維持できず、最終的には地域の医療機関が全て共倒れしてしまい、最悪では何も残らなくなってしまうのです。それこそが地域の住民のみなさまに致命的な不利益を強いることになってしまいます。

そんな時代のなかで、若手医師はどんなキャリアを描くべきか。大事なのは、「自分の世の中での価値を、自分で説明できる」ようになることだと思います。地域医療構想と同じで、「いま」ではなく少し先、例えば2040年に日本の医療提供がどうなっているかを予測し、そのなかでどんな役割を自分は果たせているだろうかと考えてみる。その積み重ねが、中期・長期のキャリア形成につながると思います。

キャリアに不満や不安がある時に、いま属している環境や周囲の人のせいにする前に、「自分自身が価値のあることができているのか」を問い、考えぬく力が必要だと思います。そのトレーニングとして、診療のみなならず、今後に関する情報収集や論理的に考える力も身につけたいですね。長い医師キャリアの中、例えば厚労省の医系技官など行政官としてのキャリアを考えても良いかもしれません。違う世界をどんどん見ていきましょう。

<参考文献>

- ・厚生労働省「資料1 地域医療構想の進捗等について」第15回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(2024年7月10日)資料p.29一部改変

- ・厚生労働省医政局医療経営支援課「医療法の一部を改正する法律について」(平成27年改正)(地域医療連携推進法人制度の創設・医療法人制度の見直し)資料p.9

- 吉村 健佑(よしむら・けんすけ)

- 1978年生まれ。千葉大学医学部附属病院 次世代医療構想センターセンター長/特任教授。

2007年千葉大学医学部医学科卒業後、精神科医・産業医として勤務し、2015年厚生労働省に入省。医系技官として保険局と医政局を併任し、医療ビッグデータとしてのレセプト情報等データベース(NDB)のシステム更改など医療情報に関連した政策立案と制度設計に関わる。2018年千葉大学医学部附属病院病院経営部門特任講師と千葉県医療整備課(非常勤)を兼務し、県内の医師確保・偏在対策に取り組む。2019年より現職。

- 市川 衛(いちかわ・まもる)

- 武蔵大学准教授(メディア社会学)。東京大学医学部を卒業し、NHKに入局。医療・健康分野を中心に国内外での取材や番組制作に携わる。現在は武蔵大学准教授に加え、READYFOR㈱ 基金開発・公共政策責任者、広島大学医学部客員准教授(公衆衛生)、㈳メディカルジャーナリズム勉強会 代表、インパクトスタートアップ協会 事務局長などを務めながら、医療の翻訳家として執筆やメディア活動、コミュニティ運営を行っている。

公式SNS

公式SNS

コメントを投稿する