「在宅医療の患者でも、ゴールは自宅とは限らない」在宅クリニック理事長に聞く、一人ひとりの背景を思う視点

牧 賢郎(一般社団法人誠創会 理事長)

在宅医療と聞くと、「自宅で看取る」印象を持つ医師が多いのではないでしょうか。実際、在宅医療の患者層は高齢の方が中心で、終末期の病と共存しながら日々を過ごす方もいます。

高齢の患者を治療する病院勤務医の方々の中には「この方はなぜ在宅医療でなく病院に紹介されたのだろうか?」と疑問に思った経験がある方もいるかもしれません。

都内で在宅クリニックを運営する牧賢郎先生(一般社団法人 誠創会理事長)は、「在宅医療のゴール=自宅とは限らない」と指摘します。

在宅医療の技術が進歩している現代では、「どんなゴールに向かって、どこで過ごすか」の選択肢が増えつつあります。これからの地域医療はどんなあり方を目指していくべきでしょうか。救急医と在宅医療の両方を経験している牧先生にインタビューしました。

インタビュー前編はこちら:「在宅医療の仕事って実際どうなの?」在宅未経験医師のよくある疑問を在宅クリニック理事長に聞く

1.原点は救急現場での違和感。「その人にとっての最適な居場所」を見つける医療

――誠創会では、一貫して患者さんの「生活」や「望む人生」を大切にされています。どのようなきっかけでこの観点を得られたのでしょうか?

私のキャリアの原点は救急医なのですが、その現場で感じた違和感が大きく影響しています。救急車で病院に来られるご高齢の方を見ていると、ご本人が治療を望んでいなかったり、治療の内容や意義がご本人やご家族との間で十分にすり合わせできていなかったりするケースが少なくありませんでした。

そんな中で治療している我々も、治療を受けている患者さんも、隣で見ているご家族も、どこか腑に落ちない。そんな場面を何度も目にしてきました。

病院で搬送されてきて治療が始まるという形以外に、「患者さんが本当に望んでいる治療や生き方はどんなものか」「その実現のためにはどこで、どんなケアを受けるのがベストなのか」を見つけていくプロセスが必要なんじゃないか。そんな課題感は、救急医時代から強く感じていました。

――いわゆるアドバンス・ケア・プランニング(ACP)にもつながるお話ですね。

まさにおっしゃる通りです。ただ、ACPは取り組み方や実行できたかどうか、十分か不十分かなどを判断する際、意見が分かれることが多く、難しい分野です。だからこそ、患者さん、ご家族、そして地域の医療・介護チームが「みんなで一緒に考えて、歩んでいく」というプロセスそのものが大切だと考えています。

――誠創会が掲げる「理想の地域医療を作り続ける」理念の先には、どのような地域医療の形があるのでしょうか。

重要なのは、「最適な場所」は必ずしも「自宅」とは限らないということです。サービスを利用しても自宅での生活が難しかった方が、施設に入ったことで食生活が整い、すごく元気になられるということもあります。また、ギリギリまで自宅で過ごし、最後の1週間だけは病院で、と希望される方もいる。

正解は一つではありません。その時々の状況や患者家族の思いをくみ取り、最適な選択肢をチームで一緒に探し、病院や施設とも連携しながら、望む生活を叶える。それが私たちの目指す医療です。

2.医療技術の向上で問われる「どこで治療を受けるか」の意味。これからの在宅医療の役割は

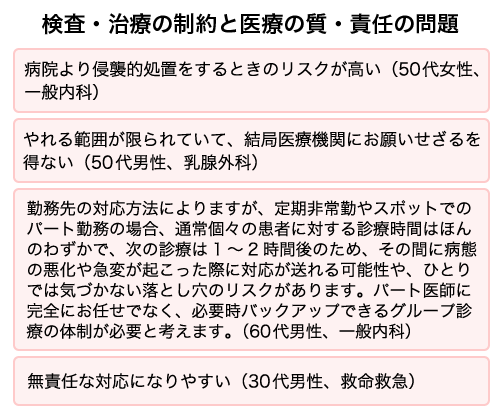

――病院で勤務していると、在宅でできる医療には限界がある、というイメージを持つ医師も多いかもしれません。在宅未経験の医師から寄せられた声には、検査や処置の制約を挙げる意見も見られました。

近年の医療機器の進化は目覚ましく、ポータブルの超音波(エコー)でもかなり多くの情報が得られますし、レントゲンや心電図、採血を行うことも可能です。病院なみの検査はもちろん難しいですが、在宅でも医学的に問題なく診られる領域の幅は広がっているといえます。

また、呼吸器や胃瘻などを使用されている状態でご自宅で過ごす方を診るケースもあります。そういったさまざまな処置が必要な状態でも、在宅医療で診ていく流れがあるように思います。

治療や医療が高度化するとともに、高齢の患者さんが増えている現代では、在宅医療の分野でも幅広い処置やニーズに対応していくことが求められていると思っています。

――技術的にできることが増える一方で、どこで治療を受けるかの判断はより複雑になりそうです。

そうですね。在宅医療をご自宅で利用するのか、病院や施設に入るのか、患者さんの価値観や選択肢のメリット・デメリットを踏まえた意思決定の重要性が高まっていると思います。

例えば肺炎の治療一つとっても、抗生剤の投与と酸素吸入などであれば、医療行為といった意味では同じ処置になり、自宅でも病院でも対応可能です。

そうなると選択肢を分けるのは「夜間、おむつで対応するのは本人にとって苦痛だから病院へ行きたい」のか、「住み慣れた家で過ごす時間を優先したい」のかといった、患者さんごとの価値観や介護力などの違いです。また、治療の先に回復を望んでいるのか、穏やかに過ごしたいのかといったゴール設定によっても、治療に最適な場所は変わってきます。

どこで治療を受けるのが患者さんの”幸せ”につながるのか、患者さんと距離が近く生活を診ることができる在宅医療だからこそ、より良い意思決定支援ができると考えています。

――在宅医療でなんでも対応するのではなく、病院や施設などとのさらなる連携が不可欠ですね。

まさにその通りです。病院の医師からすると「この患者さんは在宅で対応できますよね」というケースも多々あると思いますし、実際のところ在宅医療の技術で医学的に対応可能な患者さんの幅は広がっているんですよね。

ですが、患者さんによっては「在宅でなくて病院に行きたい理由」があって、在宅医療の現場から病院へ紹介することもあります。病院で勤務している先生の中には、そういった連携の流れに疑問を感じる方がまだ多いと感じています。

病院で勤務されている先生方にも、在宅の現場で患者さんがどのような生活を送り、何を大切にしているのかをきちんと伝えていくことが特に大事ですし、これからより求められてくると思います。

3.在宅医療の経験は病院勤務でもプラスに。患者の背景を知ることで得られる学びがある

――在宅医療を経験されたことのない先生方に地域連携の重要性を感じてもらうには、どのような取り組みをしていくべきでしょうか。

地域連携、地域包括ケアといった言葉はある程度認知され、在宅医療と病院の連携や相互理解への取り組みも一定進んではいます。とはいえ先ほども挙げたように、最終的に現場レベルでやりとりする病院勤務医の先生の中には、在宅医療への理解があまり深くない方もいらっしゃる印象です。

このアプローチにはまだまだ課題を感じているところです。可能なら、一度ご体験いただくのが一番分かりやすいですね。実際、私たちのクリニックで非常勤で働いてくださっている先生から「こんな対応までできるんだ」と驚く声をもらうことはよくあります。

また、在宅医療を経験した後、常勤先で診療にあたる時にも、患者さんの背景を踏まえて「この患者さんには在宅復帰に向けてこういう準備や情報共有を行っていかなければ」と新たな判断基準を持ち、臨床に生かすことができるようになった、と言ってくださっている先生もいらっしゃいます。在宅医療の視点を知ることは、外来や病棟管理などの病院勤務にも役立つので、すごくいいことなんじゃないかなと思います。

まず、在宅医療でどこまでの医療行為ができるのかを知っていただく。そして、患者さんの意思決定には、その方の生活や価値観が意外なほど深く関わっているんだということを理解してもらえたら、それぞれの現場にとってプラスになると感じます。

――最後に、この記事を読んでいる病院勤務の先生方へメッセージをお願いします。

私は在宅医療を経験してから、病院での患者さんへの視点が大きく変わりました。訪問診療の臨床と運営の立場に回った今も、キャリアの原点である救急医として週1回勤務を続けていますが、患者さんの生活背景や希望に応じて、提示できる選択肢の幅も広がったと感じています。

「在宅医療の視点は病院での臨床にも生かせる」と語る牧賢郎医師(誠創会提供)

もし少しでも興味があれば、まずは週1日のアルバイトやスポット勤務からでも、ぜひ在宅医療の世界に触れてみてほしいと思います。そこには、ご自身のキャリアをより豊かにする、新しい学びと発見がきっとあるはずです。

- 牧 賢郎(まき・けんろう)

- 一般社団法人誠創会理事長。救急科専門医。

東京大学医学部卒、日本赤十字社医療センター救急科にて救急医療に従事したのち、一般社団法人誠創会を設立。

患者がいつでもどこでも最適な医療を受けられ、医療従事者も無理なく専門性を発揮できる状態を実現・維持していくシステムを理想とし、「理想の地域医療を創り続ける」ことをビジョンに掲げている。

誠創会 あさがおクリニック:https://clinic-asagao.jp

公式SNS

公式SNS

コメントを投稿する