「在宅医療の仕事って実際どうなの?」在宅未経験医師のよくある疑問を在宅クリニック理事長に聞く

牧 賢郎(一般社団法人誠創会 理事長)

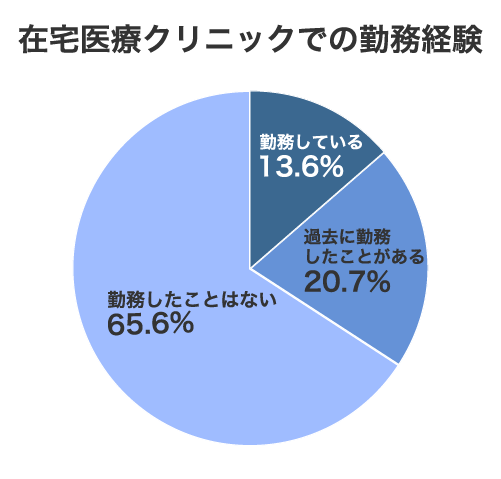

超高齢社会を迎えた日本において、地域医療の要として重要性を増している「在宅医療」。しかし、メディウェルが実施したアンケート調査では、在宅医療の勤務経験がある医師は全体の約3割に留まり、多くの医師にとってまだ身近な領域とは言えないのが現状です。

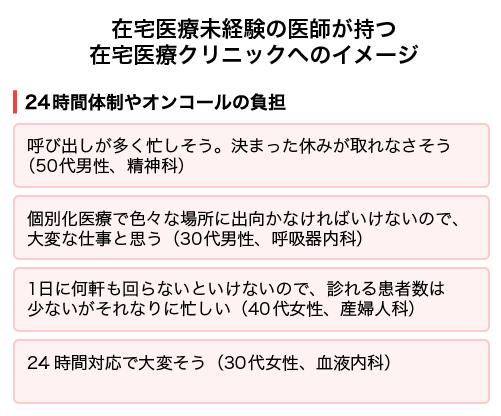

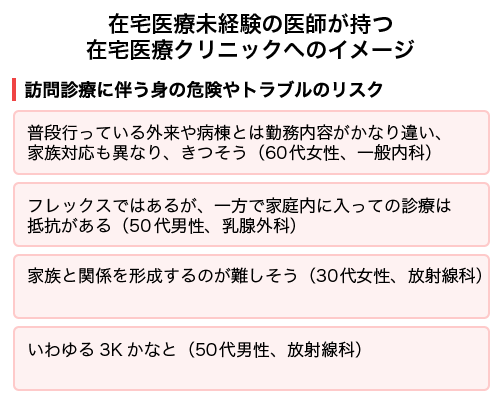

「1人で何でも診なければならず大変そう」「病院と比べてやれることが限られるのでは?」 そんなイメージを持つ医師も少なくないのではないでしょうか。

そんな在宅医療の実態について、在宅医療クリニック「あさがおクリニック」を運営する一般社団法人 誠創会理事長の牧賢郎先生にインタビュー。アンケートに寄せられた在宅未経験の医師の声を踏まえながら、在宅医療クリニックでの実際の働き方や魅力、やりがいについてお話を伺いました。

インタビュー後編はこちら:「在宅医療の患者でも、ゴールは自宅とは限らない」在宅クリニック理事長に聞く、一人ひとりの背景を思う視点

1.在宅医療の経験がない医師は約7割。「見えないハードル」の正体

――メディウェルで会員医師向けに実施したアンケート調査によると、在宅医療に「現在勤務している」「過去に勤務したことがある」と回答した医師は合わせて約3割でした。この数字について、先生はどのような印象を受けますか?

「勤務したことがある」医師に関しては、アルバイトも含めるともう少し多くても良いのかなというのが率直な感想です。最近は夜間のアルバイトや日中のスポット勤務も増えていますから、単日バイトだけでも経験したことがある先生はもっといらっしゃるかと思っていました。

ただ、やはり「現在勤務している」となるとこのくらいの割合なのかなという印象ですね。在宅医療へのイメージがあまり湧いていない先生が多いのかなと感じています。

――経験者がまだ少数派である背景には、やはり何らかのハードルがあるのでしょうか。

「看護師さんの同行はあっても、医師としては1人で患者さんのご自宅に行かなければならない」という点が、特に未経験の先生にとってはやはりハードルとなっていると思います。「困った時にすぐ周囲に聞ける人がいない」「勤務中にどの程度のサポートがあるか分からない」といったお声をよく聞きます。

在宅医療ではプライマリ・ケアとして、一人の患者さんが持つ複数の診療科にまたがる疾患を包括的に診る必要があります。高血圧などの内科疾患をメインに診ていても、認知症の周辺症状や泌尿器系のトラブルなど、さまざまな症状がどうしても出てきます。

ご自身の専門外の領域も幅広く診ていく必要性がある在宅医療について、どうやって知識を身に付けていくのか、教育体制に関してご質問いただくことが多いです。

――誠創会では未経験の先生も積極的に採用されていると伺いました。そういった不安に対しては、どのようなサポート体制を整えているのでしょうか。

未経験の先生方が安心してスタートできるよう、医師同士で連携できる仕組みづくりに取り組んでいます。

まず、入職された先生には、在宅医療の基本をまとめた「オンボーディング資料」をお渡しして、基本的な知識を学んでいただきます。その上で、最初のうちは経験豊富な医師との2名体制を組み、現場でどのように患者さんと向き合い、処置を行うのか実際に見ながら学んでもらう期間を設けています。

――現場に出た後も、相談できる環境があるのでしょうか?

はい。判断が難しいケースについてはカンファレンスで共有したり、現場で関わる訪問看護さんやケアマネさんを交えてチームで意思決定したりできる環境を整えています。法人内チャットツールも導入しており、訪問先で判断に迷った時でも、他のクリニックにいる専門の先生にカルテ情報を共有しながらすぐに質問や相談ができる仕組みを備えています。

一人体制で勤務されるようになってからも、それぞれの先生に1人ずつメンターの医師についてもらっています。月に1回定期面談の機会を設け、日々の診療で出てくる悩みや難しい症例について、1人で抱え込まずに相談できる体制を重視しています。

――在宅医療に対して「24時間365日勤務」という激務のイメージをお持ちの先生も多いようです。実態や誠創会での取り組みについて教えてください。

私たちのクリニックでは半主治医制という形で、日勤と夜間の対応を分けています。また、先ほど挙げた医師同士の情報共有の仕組みも備えていますので、緊急訪問の要請があった時に担当の先生が別のエリアにいるなどすぐ行けない時でも、近くにいる他の先生が臨機応変に対応可能です。個人ではなく法人全体で24時間365日対応できる体制を敷くよう意識しています。

ただ、クリニックによって実態はさまざまで、一人の医師が日勤プラスオンコール対応を担うクリニックさんもいらっしゃいます。それぞれ、メリットもデメリットもありますよね。患者さんにとってはいつだって同じ先生が来てくれて、自分の状況や意向を分かってくれている方がもちろん安心できるでしょう。先生も「担当患者さんのお看取りは自分で」とお考えの方は一定数いらっしゃいます。

それはひとつの理想形かもしれませんが、多くの人に仕組みとして届けられるかというとやはり難しいです。実は私自身、在宅医療のキャリア初期には1人で日中の訪問から緊急診療、お看取りを担当していた時期がありました。しかし、やはり体力的に厳しく、「在宅医療は一個人が無理をしながら支えるものではない。組織が仕組みを作って支えていく必要がある」と痛感したことを覚えています。

この経験が、誠創会で掲げている「理想の地域医療を作り続ける」という法人運営の根幹にあります。医師が安心して長く働き続けられる環境を整えることが、結果的に患者さんへ質の高い医療を継続的に提供することにつながると信じています。

2.「患者それぞれの”幸せ”を追求できる」…生活と医療を一体で捉える在宅医療の魅力

――病院での勤務とは異なる、在宅医療ならではの魅力ややりがいは、どのような点にあるのでしょうか?

一番は、患者さんの「生活」という、より深い部分まで関われることですね。外来診療ですと、どうしても診察室での短い時間でのお付き合いになります。診察後、ご自宅でどのように生活し、どんな問題を抱えていらっしゃるのか見えづらく、次の来院時には状態が大きく変わってしまっていたというようなこともあります。

患者の居宅を訪問し、診察にあたる牧賢郎医師(誠創会提供)

しかし訪問診療でご自宅にお伺いする場合は、定期的に長い期間、病気と共に生活する患者さんの様子を近くで見ながら接点を持つことができます。生活環境や抱えている問題を自分の目で見られるからこそ、できる治療の塩梅、裁量も出てきます。

病気を治したり症状を和らげたりするだけではなく、患者さんがその人らしく幸せに過ごせる、一人ひとりにとって良い状態を作ること。生活と医療を一体として捉えられる在宅医療だからこそ支えていける部分で、難しくもあり、面白くやりがいがあるところだと感じています。

――牧先生が在宅医療に取り組み始めて、「これは外来だけでは気づけなかった」と感じたようなエピソードがあれば教えていただけますか?

本当にいろいろですが、例えば、すごく頑張って通院してくださっていた患者さん宅に非常に急な階段があり、その方にとって「通院」のハードルが私たちが想像していた以上に高かったというケースがありました。生活環境を知ることで、患者さんにとっての通院するメリットや自宅でできることを考え、通院頻度の検討につなげることができます。

他にも、食事の制限や禁煙について、外来では「やっている」と聞いていた患者さんのご自宅に伺うと、お話とやや異なる形跡が垣間見える、ということも…。ご本人を責めたいわけではなく、そうした部分まで見えるからこそ、生活や治療の進め方を立て直すことができるんです。

――生活背景まで踏み込んで関わることで、患者さんやご家族との関係性も深まりそうですね。

そうですね。私たちは地域の訪問看護師さんやケアマネジャーさんとチームを組み、患者さんやご家族のご意向を組みながら治療方針を立てます。そんな中で、ご自宅に伺った際に「先生のおかげでやりたかったこんなことができるようになった、本当にありがとう」といった言葉を直接いただけたり、定期的にお願いしているアンケートに嬉しいことを書いてくださったり。

ご自宅でのお看取りや、施設や病院に入られることを選ばれる方などさまざまですが、節目のタイミングでご本人やご家族からお手紙をいただくこともあります。「先生と出会えたおかげで、望むような生活が送れました」といった言葉をいただくと、すごくうれしいですよね。

――アンケートでは、生活に踏み込む、距離の近さゆえのトラブルを懸念する声も上がっています。現場で対策されていることはありますか?

どういう体制で訪問しているかは、勤務前にぜひご確認いただいたほうが良いポイントだと思っています。我々のクリニックでは、安全面から必ずドクターと同行の看護師さんの 2 名でご自宅に入るようにしてもらっています。必要に応じて、外で待機しているドライバーさんに力仕事などをお手伝いいただくこともあります。

また、ご高齢の患者さんも多く、ご本人やご家族さまとの間で、治療説明などについて言った言わないの問題が起こりやすいリスクもあります。そういった意味でも必ず複数で行って複数で聞いて、記録したり認識を合わせるというようなところを徹底しています。

――訪問体制は勤務される先生にとって重要なポイントですね。その他に、在宅医療の勤務先を選ぶ時に気を付けるべき点はありますか?

「患者さんと深くかかわることができる」という在宅医療のメリットですが、例外もあります。たとえば、担当するエリアによっては医師の数が少なく、1日に何十人も診ることを求められるケースも考えられます。

また、訪問先が患者さんのご自宅でなく施設の場合、施設の形態や方針によって異なりますが、同じ場所にたくさんの方が暮らしていらっしゃるので、多くの患者さんを一度に診てほしいという依頼を受けることも考えられます。施設のルールや診療報酬上の決まりなどもありますので、ご自宅への訪問と比べて「なぜこの治療ができないんだろう」「どうしてもっと時間を取れないんだろう」などギャップを感じる先生もいらっしゃるかもしれません。

在宅医療と一概に言っても、クリニックによって方針や内情はさまざまです。ご自身がお持ちのイメージや求めている勤務条件・内容を整理し、勤務先候補の医療機関の取り組み内容をしっかりお確かめいただくことをお勧めします。

3.求められるのは調整役としての専門性。チームで実現する「患者が望む人生」

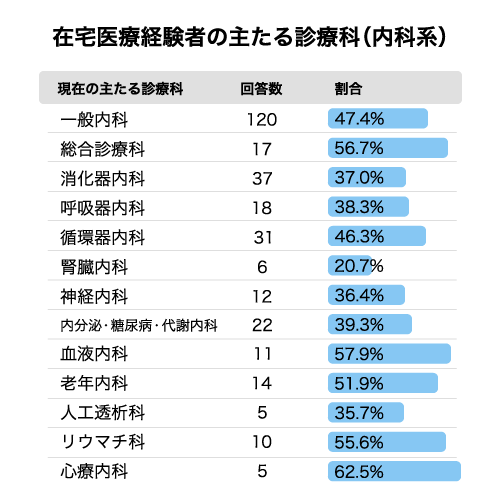

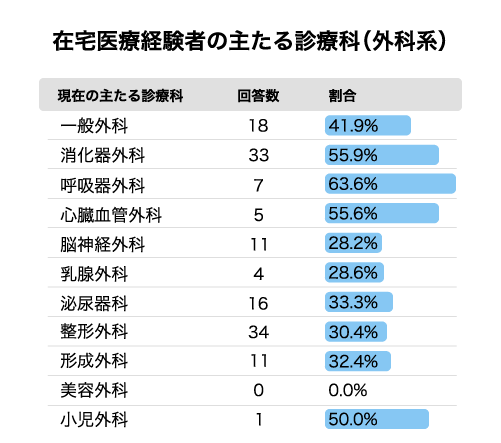

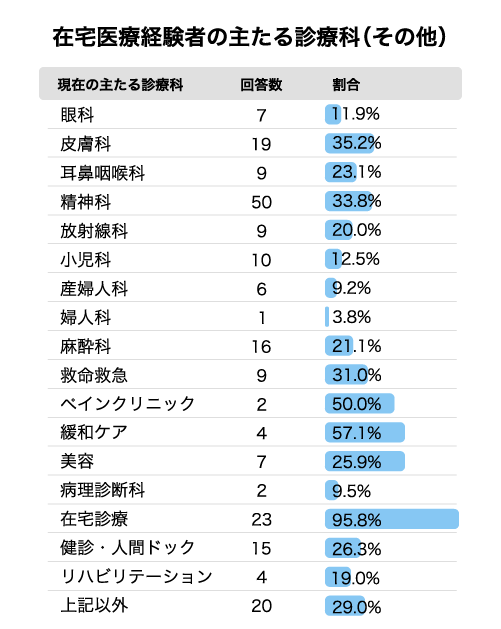

――アンケートでは、内科系の診療科で在宅医療の経験割合が高い傾向が見られました。在宅医療には、どのような専門性や資質を持つ先生が向いていると思われますか?

在宅では一般的な内科疾患への薬の調整が日常的に発生するので、内科系で外来のご経験が多い先生との親和性は高いと思います。他にも、褥瘡などの傷の処置で外科系の先生が活躍されたり、認知症の周辺症状などで精神科の先生の力が必要になったり、看取りの場面も多いため緩和ケアの先生と相性が良かったりと、さまざまな専門性を持つ先生方の需要があります。

資質という面では、やはり患者さんやご家族とのコミュニケーションは重要になりますね。患者さんのご自宅という、相手のフィールドにお邪魔して、しっかりとお話を聞く姿勢が必要です。

クリニックによっても差がありますが、私たちはご自宅への訪問を主軸としていて、一人当たり少なくとも30分から1時間くらいは時間を取れるような形で体制を組むようにしています。

外来のように、多くの患者さんを効率的に診るスタイルよりも、一人ひとりとじっくり向き合い、お話しする中で見えてくる生活や環境から病気のヒントを得ていくことに面白さを感じる先生は、非常に向いていると思います。

――チーム医療という点で、病院と在宅医療で医師の役割に違いはありますか?病院だと、医師が他職種の方へ指示を出すという関係性が強いイメージがあります。

特に生活の中での患者さんの様子については、日常的に関わっている訪問看護師さんやヘルパーさん、ケアマネジャーさんの方が私たち医師よりたくさんの情報を持っています。彼らの意見をしっかりと拾い上げ、方針に反映させることが何より重要です。

治療方針を定めるうえで、現場に医師は自分一人だけとなった時、医学的、倫理的な観点と患者家族のご意向の間に立って葛藤が生まれることは多いと思います。

私の自論ですが、医師という立場の人間がチームに一人で、自分が決めなくてはならないと思うとストレスが大きくなってしまうのかなと感じています。同行看護師さんや訪問看護の方、ケアマネージャーさんを交えて相談し、全員が共通認識を持って、納得して同じ方向を向くというプロセスを踏んで結論を導くことが大切です。

医師と他職種の方々の間には上下関係はなく、お互いの専門性をリスペクトし合う対等なパートナーです。医師には、医学的な責任者としての役割に加え、チーム全体の情報を集約し、最善の方針を導き出す「調整役」としての専門性も求められます。

――そうした他職種とのフラットなコミュニケーションに、慣れない先生が戸惑うことはありませんか?

最初は戸惑うこともあるかもしれません。他職種の方々と協力する中で、どの人がどういう役割を担っているのか、状況別でどんな強みを持っているのかを掴むには時間がかかります。私たちのクリニックでは、入職して間もない未経験の先生には慣れている同行看護師さんを配置するなど、チームとして情報共有しやすいような環境づくりを心がけています。

4.まとめ

今回のインタビュー前編では、半主治医制や綿密な情報共有による持続可能な在宅医療のスタイルもあることや、他職種とチームを組み、患者さん一人ひとりに向き合う在宅医療の魅力などについてお伺いしました。

後編では、救急医時代に牧先生ご自身も疑問に感じた経験があるという「在宅医療と病院との連携」をテーマにお話しいただきます。

病院勤務医にとって在宅医療の現場を知ることがどのように役立つのか、在宅医療と病院などの他施設の連携を通して見えてくる地域医療のあり方とは――。両者の立場を経験した牧先生が見つめる”在宅医療の今後”は、どのような形をしているのでしょうか。

インタビュー後編はこちら:「在宅医療の患者でも、ゴールは自宅とは限らない」在宅クリニック理事長に聞く、一人ひとりの背景を思う視点

- 牧 賢郎(まき・けんろう)

- 一般社団法人誠創会理事長。救急科専門医。

東京大学医学部卒、日本赤十字社医療センター救急科にて救急医療に従事したのち、一般社団法人誠創会を設立。

患者がいつでもどこでも最適な医療を受けられ、医療従事者も無理なく専門性を発揮できる状態を実現・維持していくシステムを理想とし、「理想の地域医療を創り続ける」ことをビジョンに掲げている。

誠創会 あさがおクリニック:https://clinic-asagao.jp

公式SNS

公式SNS

コメントを投稿する