vol.1 プロの病理医の“しごと”とは

堤 寛 氏(藤田保健衛生大学医学部第一病理学 教授)

日本の病理医は現在、約2,300人。高齢者数が増加の一途をたどる中、患者に対して必要な病理医数が圧倒的に不足しています。がんを専門とするがん診療連携拠点病院であっても、常勤病理医が在籍していないケースさえあるのです。

このような状況で、「患者さんに顔のみえる病理医」を実践している医師がいます。

堤寛(つつみ・ゆたか)氏。藤田保健衛生大学医学部第一病理学の教授を務める病理医です。

今回は患者さんに寄り添う姿勢を大切にしている堤氏に、「『病理医』だからこそ、患者さんのためにできること」というテーマで全3回のエッセイをご寄稿いただきました。

第1回目は、病理医の具体的な仕事内容や、病理医が病理診断を患者に直接説明することの必要性などについて、ご紹介いただきます。

- 目次

病理診断業務は、医療の中で長く検査の一部とみなされてきました。病理医にしかできない専門性の高い病理診断が、法的には臨床検査技師法配下の「病理検査」として規定されていたのです。病理診断は医師免許がなければできない職務ですし、検査機器や臨床検査技師には、実務上も法的にも、できない・してはならない「医行為」なのです。

病理診断が「医行為」に初めて位置づけられたのは1989(平成元)年の厚生省見解でした。しかし、病理診断が臨床検査技師法から医療法に規定し直され、法的に(正式に)、そして真の意味で「医行為」とみなされるようになったのは、2008年4月でした。ようやく、内科や外科と並ぶ標榜科として、「病理診断科」が正式に標榜できるようになったのです。なぜ、病理診断科の正式認定に長期間を要したのか。理由は単純でした。“標榜科は患者さんに対する広告表示であり、患者さんが訪問しない科を標榜科にする必要はない。”「病理診断科」の標榜が実現した今、病理診断科は患者さんにみえる、患者さんが訪れる本物の臨床科へと変貌しなくてはならないのです。

病理医というしごとの特徴

病理医は、治療こそしない・できないけれど、内科医、外科医、産婦人科医、小児科医、皮膚科医といった臨床科の枠を越えて、病気に関する幅広い知識を身につけ、さまざまな病気を知り尽くした「病気のプロ」です。

病理医は、病院内で第三者的(客観的)立場のとれる数少ない医師でもあります。不幸にして病気で亡くなった患者さんを病理解剖して、病気の進展具合、死因、治療効果、合併症をみきわめるのも病理医の大切な職務です。病理解剖は、研修医の教育に重要な役割を果たしますし、医療の反省の場ともなります。死者が医師の教師に変身するときです。メメント・モリ(Memento mori)「死を忘れるな」は職業人としての病理医にとって、とても大切な格言です。

医療の失敗の結果をみるチャンスが多いのも私たち病理医の特徴です。ここでも、病理医のもつ客観性と幅広い知識・経験が生かされます。失敗から学び、医療の質の向上をめざすための活動の中心となることが可能です。医学教育でも、病理学は基幹科目に位置づけられます。もちろん、研究材料となる検体を豊富に入手できる病理医は、病理学的研究にも余念がありません。むろん、臨床医との共同研究に参加することも少なくありません。

そう、病理医は、臨床検査医、麻酔医、救命救急医、放射線医と並んで、まさに医療の“横糸”の役目を果たす職種を担っているのです。

自分の時間をつくりやすいことは病理医の大きな利点です。外来診療の場合、病理標本のぬしが病院を再診する、つまり、担当医が病理診断報告書をみるのは数日後。そうなら、今はこどもの授業参観に行き、あるいは早めにこどもを保育所に迎えに行って、標本は夜か明日の朝一番にみたとしても大きな問題は生じません。病理医は確かに忙しいのですが、患者さんを直接診療しないだけに、時間のやりくりに関する自由度が高いのです。だから、女性向き! 確かに、若い病理医の間では女性病理医の割合が増えています。ただし、術中迅速診断や病理解剖など、待ったなしの職務があるのも事実ですが——。

病理診断のこころ

プロの病理医は病理診断のしっぱなしはしません。病理診断するとき、私は標本の向こう側にいる患者さんに半歩近寄るつもりで顕微鏡に向かいます。病理診断をくだす際に、その患者さんにはいったいどのような治療が最も適切なのかをイメージします。こんな治療をするべきであるとは書かないし、書けないけれど、患者さんに一番向いた治療法を考えつつ診断することで、臨床医が必要とする情報が漏れなく記載できるのです。診断だけして、あとは臨床医にお任せでは、本物のプロとはいえません。

標本の向こう側にいる患者さんの顔はみえないし、ふつう、患者さんの地位や職業の情報はない。だからこそ、顔のみえない患者さんにクールに半歩近づくつもりで診断することが、患者さんに顔のみえる病理医のとるべきアプローチだと私は信じています。病理診断のもつ客観性を最大限生かすことが医療の質を担保することにつながるのです。

2016年1月~3月にかけてフジテレビ系で水曜夜10時から10回にわたって放映された「フラジャイル」は、病理医が主役となった初めての医療ドラマでした。TOKIOの長瀬智也くん演じる主人公の岸京一郎が口にする決まり文句、“100%の病理診断”は、付加価値の高い(患者さんのためになる)病理診断を意味しています。私はたまたま原作者、草水敏氏の友人であり、ここに述べた「病理診断のこころ」を体現する病理医を彼はうまく漫画に描いてくれました。岸医師は若い頃の私といってもいいかもしれません。ただし、臨床医と言い争いはしませんし、金輪際、あんなにダンディーではありませんが――。

病理標本は嘘をつかない!

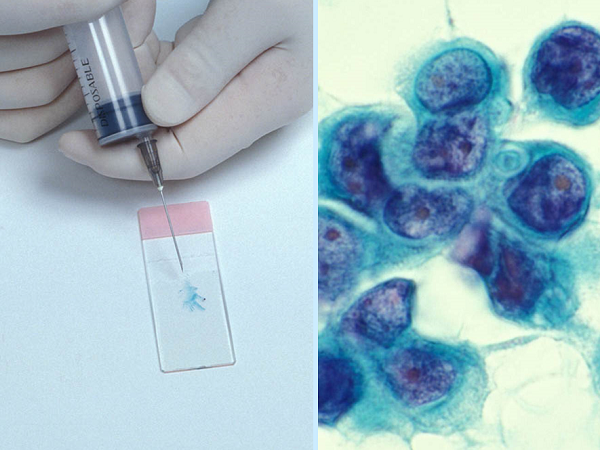

病理診断は、プレパラート(顕微鏡用ガラス標本)を顕微鏡でのぞいて行われます。顕微鏡標本は長期間の保存が可能です。永久保存されるパラフィンブロックからはいつでも新たに顕微鏡標本をつくり直せること、簡単に郵送あるいは画像伝送して別の専門医の第三者評価を受けられる点も特記すべき特徴です。

顕微鏡用ガラス標本をつくるのは、病理診断部門所属の臨床検査技師の役目です。パラフィンブロックから3~4ミクロンの厚さの顕微鏡用の切片が切られ、HE染色や免疫染色を含む特殊染色が行われます。病理診断部門に保存された標本は、いつでも再チェックが可能で、すばらしく客観性を保ってくれます。顕微鏡標本は決して嘘をつきません。

プレパラートを“われもの注意”と赤くただし書きして郵送すれば、院外の病理専門医のセカンドオピニオンを受けるのは容易ですし、事実、病理医同士の診断上の相談に頻用されています。顕微鏡画像撮影装置で代表的な顕微鏡画像を撮影して、それをインターネットで配信するのは、標本送付の簡便な代替法としてよく用いられています。最近では、顕微鏡画像をすべてコンピュータにとり込んで、モニター上で顕微鏡と同じ情報が再現・観察できる「バーチャルスライド」も利用されています。ガラス標本の情報が丸ごとコンピュータ情報として保存される優れものです。情報はホストコンピュータに保存され、必要な人が外部からそのホストコンピュータにアクセスします。病理診断の精度向上のみならず、学生教育や症例カンファレンスにも利用されています。

患者さんが自分の病気の病理診断を別の病理医に確認してほしいと思ったとき、担当医は病理標本の借用を患者さんから相談されるでしょう。そのときは、ぜひ相談に乗ってあげてください。手術材料では標本枚数が多い場合がありますので、病理医に重要な部分を選んでもらうことも必要かもしれません。パラフィンブロックから顕微鏡標本を余分に切って染色することも可能です。残念なことに、保存してあるパラフィンブロックから顕微鏡標本をたやすくつくれることを認識していない臨床医が少なくないのも事実です。病理医は標本の貸し出しに必ず協力してくれるはずです。担当医の段階(患者さんにとっての第一歩)で、病理標本の貸し出しがストップしてしまわないよう、ご理解のほどよろしくお願いします(そのような無理解は実際ときどき経験されます)。

病理医による患者さんへの説明の必要性

病理標本の中には、患者さんの病変に関する豊富な情報が埋もれています。臨床医の多くは、専門性の高い病理標本の“読み”を細かく解釈することが難しいでしょう。病理診断報告書から治療方針を打ちだす臨床医の判断が、患者さんの「納得」という意味で十分でない場合がありえます。がんの標準治療でも、抗がん剤を使うほうがいいのかどうか、使うとすればどんな抗がん剤が適しているかなど、治療方針にもバリエーションがあります。本当に納得して治療を受けたいという患者さんにとって、自分のがんの状態をもっと詳しく知りたい、病理医から直接話を訊きたいという要望がでてくるのは当然なのです(コラム1)。

私は病理医として、誰にも負けないくらい、患者さんの話を直接聞いてきました。インターネットや手紙によることが多いのですが、電話も増えてきました。しばしば、直接お会いして話をします。実際には、私は話を聞いてあげるだけで、「こういうふうにしたら納得できるのでは」「こういうふうに考えては」など、基本的には、臨床医が必要と判断したことを背中から一押ししてあげるような感じになります。もし、臨床医の先生の判断と違うときは微調整する必要がありますので、「ここをじっくり訊いてみたら」というアドバイスをしています。無償ボランティアですが、実践ゆえに、患者さんのニーズをほかの誰よりもしっかりと実感していると私は信じます。

中には病状の厳しい人もいらっしゃいますので、私の説明が励ましになるか、きつく感じてしまうか、定かでないことがあります(コラム2)。事実、ときどき患者さんを泣かせてしまいます。しかし、私に訊いてくる患者さんは必ず、本当のことを知りたいと思っていますので、患者さん自身の標本からわかること、推測できることを、プロの病理医としての自分の言葉で客観的に説明します。結果的に、みなさんに納得していただけます。説明するとき、決して嘘はつきません! この活動は保険診療ではありませんが、私は患者さんの強いニーズを感じとっています。必要なのにもかかわらず、現代の医療に足りない部分だろうとも実感しています。

くりかえしますが、標本の向こうに患者さんがいる、自らの診断の結果、患者さんがどんなふうになるのか、わかりにくい診断書を書くと臨床医が誤解して不適切な治療をするかもしれない、そういうことをしっかりと認識した病理診断が求められています。だからこそ、私たち病理医は、患者さんの不安を感じとり、そして「知る権利」に配慮することのできる病理医への変身が求められているのです。患者さんにとって、病理診断はそれほど決定的なのですから。

乳がんの告知は突然でした。「残念ながら悪性でした」に続く主治医の説明で、自分のがんが粘液がんとよばれている乳がんなのだと知りました。でも、私が知ることができたのは名前だけです。そして、T3、N1、M0、Stage 3aという記号の羅列。

私は私のがん細胞をみたことがありません。

手術後、病理の結果も主治医からの説明でした。新たに知らされたことは、リンパ節への転移の数が7個と、多数であったことと、第3期の進行がんのためのしっかりした術後治療が必要だということでした。

あるかないか断定できない全身臓器への微小転移巣のために行う治療は辛いものでした。自分が何のためにこんなに苦しんでいるのかわからないもどかしさの中で、私は、もしもこのがんが私の死因になるのであれば、自分を殺すかもしれない犯人の顔がみたいと、強く思うようになりました。

いえ、それより、最初の告知の時点で、病理の医師から、自分のがんについて説明していただき、それをこの目にみせていただいていたら……。対象がはっきりしていれば、治療に関する迷いや悩みもこれほどではなかったのではないかと、正直とても残念に思っています。

でも、手術から時間が経てば経つほど、患者のほうから「病理の医師に話が聞きたい」とはいいだせなくなってしまうのが実情です。とくに、主治医が懸命に治療してくれていればいるほど、不満をもっているように思われたくないとの気持ちから、ますます口にできなくなってしまうのです。

そうでなくても、告知を受け止めるだけで精一杯、余力の残されていない患者のために、どうか病理医の先生方のほうから、手を差し伸べてはいただけませんでしょうか。誠に厚かましいお願いとは存じますが、なにとぞよろしくご検討いただけますよう、お願い申しあげます。

あるとき、30代男性の頭頚部腫瘍の相談を受けました。メールの相談主は、その男性のお姉さんでした。最初の時点ではまだ確定診断がついておらず、副鼻腔に小型円形細胞性悪性腫瘍が発生したとのことでした。2歳のお子さんがいて、奥さんも心配しているとの話。悪性リンパ腫なら治療のしがいがありますが、もし横紋筋肉腫だと勝負にならない旨をとりあえず伝えました。

その腫瘍は、運が悪いことに、結局、タチの悪い“横紋筋肉腫”でした。脳底部近くまで進展している腫瘍に対してどう治療するかが問題となりました。手術してもとりきれず、QOLをさげるだけの可能性がありました。その旨、しっかりとお姉さんに伝えました。

患者さんの選択は、予想通り、「がんとの闘い」でした。拡大腫瘍切除が行われました。しかし、腫瘍は再発。再発腫瘍に対する再手術で右眼が失明。その後の腫瘍の再発と放射線照射で、完全な失明状態となりました。肝臓・骨・脳への転移による痛みと高熱に対して化学療法をはじめとする、“むなしい”闘いが繰り広げられ、結局、5カ月ほどで患者さんは亡くなりました。

腫瘍は再発・転移しているものの、一時的な小康をえて、退院可能な時期がありました。この時点では、右眼の陥凹があり、発熱、骨転移による痛みなど、本人の肉体的・精神的苦痛は大きかったのですが、まだ何とか目がみえていました。その時点での私のお姉さんへのアドバイス。「今すぐに、患者さんが望むことをかなえてあげてください。今後、もうがんと闘わずに共存して、残された日々を大事にすることも選択肢の一つです。」

患者さんの望みは、私の想定に比べてずっとずっとかわいいものでした。湖でボートをこいで家族3人でアイスクリームを食べたい。家族で動物園にいきたい。バイクに乗りたい。生命保険がどうなっているのか確認したい。結局、患者さんはすぐに再入院、再発治療となり、こんなにささやかな願いすら、最後の一つだけがかなっただけでした。何か悲しい。その後の治療で失明し、モルヒネの効きにくい全身転移による痛みに苦しめ続けられるようになるお定まりの臨床経過が、私に完全にみえていたわけでなかったのですが、十分に予想できました。病理医の悲しいさがです。

患者さんは、実現できなかった小さな夢について、こんなことをいっていたそうです。「俺さ、痛みがないとき、頭の中で想像するようにしたんだ。家族で湖の上をボートに乗ってゆったりしているシーンをさ。結構、楽しいよ!」

この患者さんにとっての幸せ、いや満足はいったい何だったのでしょう。肉腫と闘った医療スタッフと患者さんの選択は間違いとはいえないだけにとてもむなしいですね。横紋筋肉腫。本当に恐ろしい病気です。とくに、頭頚部の横紋筋肉腫は厳しいです。合掌。

【関連記事】

・「医療の未来を創る~若き医師の挑戦」橋本直也氏インタビュー・前編(小児科医/株式会社Kids Public 代表)

・

「現状に満足せず、もっと質の高い医療を提供したい。~症例数の多い海外の病院で学ぶという選択~」田端 実氏インタビュー(東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科部長)

・<PR>病理医求人特集

- 堤 寛(つつみ・ゆたか)

- 横浜生まれの浜っ子。1976年慶應義塾大学医学部卒。1980年3月同大学院(病理系)修了。同4月に東海大学医学部に移動し21年間在籍。2001年6月、愛知県豊明市の藤田保健衛生大学医学部第一病理学、教授に就任。趣味はオーボエ演奏。日本病理学会学術評議員・専門医、日本臨床細胞学会評議員・専門医、日本組織細胞化学会理事、日本感染症学会Infection Control Doctor、医療の安全に関する研究会常任理事など。本業は病理診断と医学教育。student publicationを推進している。病理診断のセカンドオピニオンを積極的に受け、「患者さんに顔のみえる病理医」を実践。免疫染色を病理診断に導入したパイオニアでもある。感染症の病理のほか、院内感染防止、医療廃棄物適正処理など、「日本の常識、世界の非常識」を見直し続ける「穴埋め病理医」「社会派病理医」を自認している。

■著書

『病理医があかすタチのいいがん悪いがん。最新診断治療ガイド』(双葉社、2001)

『病院でもらう病気で死ぬな。現役医師が問う 日本の病院の非常識度』(角川新書、2001)

『父たちの大東亜戦争 戦地シンガポール・スマトラの意外な日々』(幻冬舎ルネッサンス、2010)

『堤先生、こんばんはo(^-^)o~若き女性がん患者と病理医のいのちの対話~』(三恵社、2011)

『患者さんに顔の見える病理医からのメッセージ ~あなたの“がん”の治し方は病理診断が決める!~』(三恵社、2012)

公式SNS

公式SNS

コメントを投稿する