「医者は僕にとってのヒーローなんです」

現役医師の疑問を『コウノドリ』作者・鈴ノ木ユウ先生に聞いてみた

鈴ノ木ユウ氏(漫画家)

ちょっとした息抜きに、仕事の参考に。現役医師にとって、優れた医療漫画はたくさんあります。

エピロギ編集部が実施した医師へのアンケート(前編 ・後編)では、およそ6割が「医療漫画が好き」と回答。「もし作者に質問できるとしたら、どんなことを聞きたいですか?」との質問にもたくさんの回答が寄せられ、医療漫画に対する関心の高さが伺えました。

そこで編集部は、産婦人科を舞台とした『コウノドリ』の作者・鈴ノ木ユウ先生にインタビュー。アンケートで寄せられた医師からの質問を、直接お聞きすることに。

『コウノドリ』は累計700万部を突破、テレビドラマ化もされた人気漫画。編集部が実施した現役医師が選ぶ「好きな医療漫画」ランキングでも3位にランクイン。医師にも一般の読者にも愛される漫画はどうやって描かれているのか。話を伺ったところ、鈴ノ木先生の、医師という仕事に対する理解と尊敬の念が見えてきました。

脳性麻痺の子の話を聞いて、「描かなきゃ」と思った

――はじめに、『コウノドリ』を連載することになったきっかけを教えてください。

当時連載していた漫画の人気があまり良くなくて、何か新しい話を描きたいなと思っていたんです。そんなとき、奥さんから「産婦人科医を描いてみない?」って言われて。それが最初のきっかけですね。うち、基本的に人生の決定権は奥さんにあるので(笑)。

――(笑)。 でも、なぜ産婦人科だったんですか?

奥さんの幼馴染が産婦人科医なんですよ。それでちょっと話を聞いてみようかとなったんです。そしたら、妊娠中に一回も健診を受けていなかった妊婦さんとか、産んだあと子どもを置いて病院からいなくなってしまった人とか、「本当にそんなことあるの!?」っていうエピソードを聞いて。

―― 「未受診妊婦」は、『コウノドリ』1巻のまさに最初のエピソードですね。

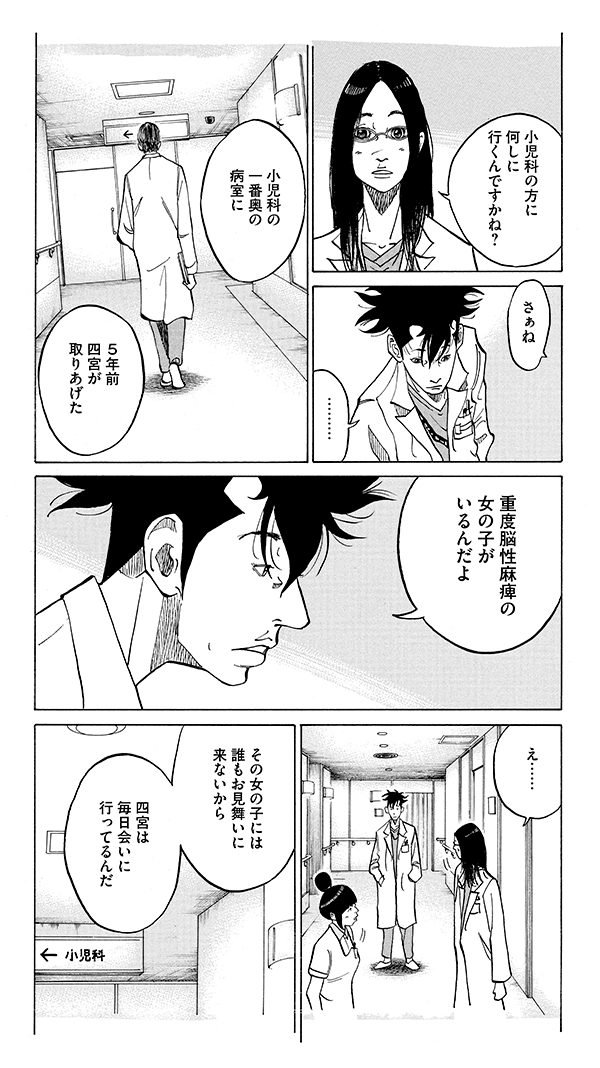

衝撃的だったのが、重い脳性麻痺の子の話です(3巻ほか収録)。ずっと病院で寝たきりの子なんですが、両親が会いに来なくなってしまったというのを聞きました。僕は当時4歳の子がいて、子どもの存在がすごく大きかったので、それはかわいそうだな、これは描かなきゃなって熱くなっちゃったのが大きなきっかけです。

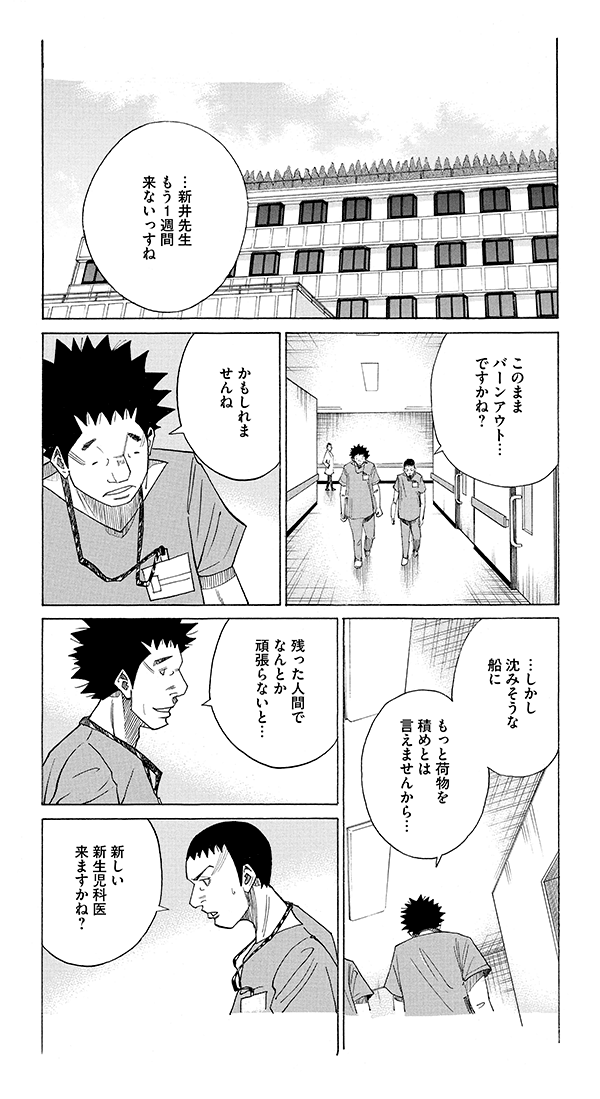

3巻TRACK8「喫煙妊婦〈後編〉③」より ©鈴ノ木ユウ/講談社

――『コウノドリ』にはたくさんの医師が出てきますが、最初からお医者さんを描きたいという気持ちもあったのでしょうか?

いや、僕お医者さんって、正直言うと最初は苦手だったんですよね(笑)。 お医者さんというより、病院自体でしょうか。好き好んで病院に行くわけじゃないので……。そもそもお医者さんというのがどういう人なのか、全然イメージがなくって。

でもいろんなお医者さんと知り合っていくうちに、みんな話も面白いし、ざっくばらんな感じなんだと知りました。飲み会に誘ってもらったことがあって、ある女医さんが遅れてきたんですが、来るやいなや立ったままワインを飲んで、豪快に肉を食べてて、すごいパワフルだなあって(笑)。

割と冗談も通じるというか。「漫画家って寝られないんでしょ?」と聞かれたので「そうですね、でも自分が寝なきゃいいだけなんで」と答えたら、「うちらと一緒じゃん!」って。「そうですね」と言っていいのかわからなかったから、「……えへ」って返したけど(笑)。

そういう、今まで自分とは別の人間だって思っていたお医者さんたちが、実は自分と一緒で共感できるところがあったり、人間味に溢れていたりして、「面白い! お医者さんを描いてみたい」と思ったのが、『コウノドリ』の連載につながっていきました。

同じ経験をした人が傷つかないよう、医学的な誤りがないよう、チェック体制は何重にも

――『コウノドリ』は、お医者さんへの取材を元に描いているのでしょうか?

そうですね。先ほど話した産婦人科医の友人に紹介してもらうなどして、エピソードごとに異なる専門の先生に会いに行っています。例えばNICU編(7巻・19巻収録)だと、神奈川こども病院の豊島先生にアドバイスしてもらいました。

年に2回ほど、定期的に取材に行くのが、大阪にあるりんくう総合医療センター(以下りんくう)ですね。そこの産婦人科で実際にあった症例などを聞き、持ち帰って編集部と話を組み立てます。鴻鳥先生のモデルでもある萩田先生がすごく人たらし……というか、誰とでも仲のいい先生で(笑)、例えば麻酔科とか救急科の先生を紹介してもらって、そこから新たなエピソードも生まれました。

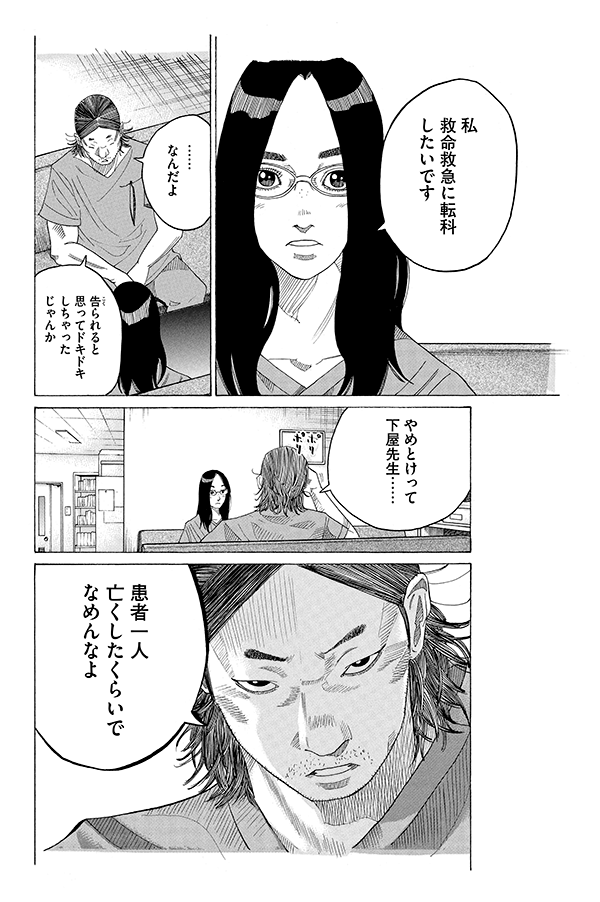

りんくうはすごくチーム医療が強いので、『コウノドリ』でも、先生たちがチーム制で助け合っている姿や、医師と助産師の役割分担、産婦人科と救命科など複数の科目が連携して治療に当たる様子なども描いています。先生だけでなく、貧困層の妊婦さんなどをサポートするソーシャルワーカーの方や、あとは最新エピソード(27・28巻)で描いている医療安全管理の方(病院内での医療安全教育や、事故につながりかねない報告書の分析などを行う)も紹介してもらって。女性のお医者さんのキャリアアップ(下屋先生のエピソード、12巻)について描いたときも、りんくうにいた方の実体験(産科から救命に行き、その後また産科に戻ってきた)を使わせてもらいました。

12巻TRACK37「転科④」より ©鈴ノ木ユウ/講談社

――医療漫画は扱う内容もデリケートだと思いますが、どのようなチェック体制をとっていますか?

妊娠・出産は、妊婦さんやその家族にとってすごくデリケートなことなので、何かあってはいけないし、医学的なことに対して厳しいチェックが入ります。それと、漫画で出てくる症例と同じ経験をした方が極力傷つかないよう、間違いがないよう、細心の注意を払っています。

チェックの流れとしては、まずは産婦人科医の友人に確認してもらって、子宮頚がんの話をはじめ、重いエピソードのときは専門の先生にも見てもらうなど、何人ものチェックが入る体制になっています。医療安全管理のエピソードでは、専門の弁護士さんにも見てもらいました。ひとつのエピソードをつくるのに、原稿を何回もやり取りことが多いですね。

一般の読者と医師、どちらにとっても面白い漫画にするために

――読み手が面白く感じ、かつ実際の現場にいるお医者さんにも共感してもらえるような漫画は、どうやって生まれているのでしょうか?

基本的には僕、取材中はメモとか取らないんですよ。その先生が何を話したかというより、表情を見て「こんな雰囲気の人なんだ」とか、その場の匂いとか、そういう五感で感じるものを大切にしています。漫画にするときは、「この人がこう言ったから」ではなく、「この人ならこう言いそうだな」というのを意識して描いています。もちろん、取材の音源は録ってもらっているし、実際に話された言葉をセリフに活かすこともありますが。

――『コウノドリ』ではお医者さんだけでなく、妊婦さんの心情や決断も詳しく描かれていますが、取材しているのでしょうか?

いえ、基本的に、妊婦さんには取材しません。話を聞いちゃうと、僕も奥さんが妊娠・出産したからか、お医者さんと違って感情移入しちゃって影響されすぎちゃうというか。「この人を描かなきゃ!」って思っちゃうんですよね。

でもそれだとルポ漫画になっちゃって、僕が描く必要性がなくなっちゃう。僕は、例えば妊婦さんがある決断をしたときに、「なんでその人はそういう決断をしたのかな」ってことを考えるのが好きなんですよ。だからノンフィクションは描かない。

あくまでも漫画に出てくる人たちが、「何を思ってそうしているのか」ということを考える。そこに『コウノドリ』の面白さがあり、僕が漫画家として描く意味があると思っています。

――フィクションにするゆえのおもしろさがある一方で、事前に医師向けに行ったアンケートでは、「実際の医療現場がよく描けている」という声が多くありました。

実は、他の医療漫画って読んだことないんですよ。だからどう描いたら実際の医療現場っぽいのかは、よくわからないんですよね。でも、すごくドラマチックな展開にしたいとか、ファンタジー要素を入れたいとかは考えたこともない。

というのもお医者さんを描くとき、「自分はこういう人に診てもらいたいな」とか、「もし自分が妊婦だったらこういう先生がいいな」というところから始まっているんです。

お医者さんってすごく忙しいじゃないですか、毎日たくさんの患者さんが病院に来るので、一人ひとりを診る時間がどうしても限られちゃう。患者さんの中にはそれを良く思わない人もいると思うんですけれど、でも本当は、お医者さんも患者さんに丁寧に説明してあげたいだろうし、話も聞いてあげたいんだと思うんです。だからせめて漫画の中ではそうさせてあげようかなって。

そういう、現実の医療現場と、漫画ならではの表現のバランスを大事にしています。例えば、屋上で先生同士が話すシーンもそうですね。本当のお医者さんからすれば「屋上で話なんかしないよ」って感じだと思うんですけど(笑)、重い症例を扱うときは、出てくる先生たちも読んでいる読者も、そして描いている僕も息苦しくなっちゃうんですよ。そういうときって「なんか外の空気吸いてー」ってなるので、解放感のある「屋上」という場所はもってこいなんですよね。

――医者が読んでも面白い一方で、一般の読者も楽しめるのがすごいなって思います。

『コウノドリ』って医療用語が少ないと思うんです、他の医療漫画と比べると。ページ横に注釈も入れていません。医者向けの漫画というわけではないので、あえて分かりやすい言い回しで描いています。「管」なら「管」で問題ないし(笑)。

あと、教訓的にならないようにしています。風疹が流行していることに合わせ、風疹のエピソードを無料公開していますが、こんな危険性があるから「みんな注射しろ!」と思ってるわけじゃない。

注射はしてほしいです、もちろん。でも読者のみなさんはいい大人だから、僕もそうですが「やれよ」とか言われるの嫌じゃないですか(笑)。 だから、「風疹にはこういう危険があるよ」っていう判断材料を与えて、自分で判断してほしいなと思っています。

『コウノドリ』は男性向けの雑誌で連載しているので、男の人が読んでも「家族って大事だな」とか「奥さんスゲーな」「子どもかわいいな」とか、まずはシンプルにそう思ってもらえれば嬉しいです。

「ひとつの命」に向き合い続ける

――『コウノドリ』の始まりは2012年、もう7年ほど連載されていますが、長期に渡って描き続ける先生のモチベーションが知りたいです。

そうですね……実は、医療漫画を描くのは本当にしんどいんですよ。ひとりの患者さんが亡くなるエピソードをどう表現するか、すごく悩みますから。

ある号の「モーニング」で『コウノドリ』の前ページに載っていた連載では、一気に100人とか殺されてたりするんですよ、ババババッて首切られたりして。そういう漫画がある一方で、僕はひとりの命について、編集さんと一緒にめちゃくちゃ悩むんです。それだけで一週間かかったりする。

――実際、描くのがすごく難しかったエピソードはありますか?

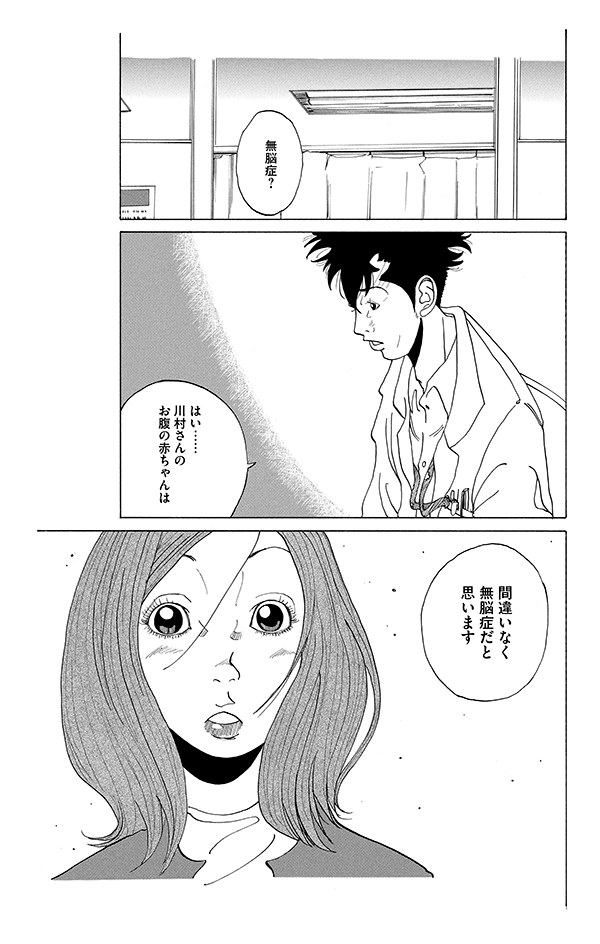

無脳症の話ですね(2巻収録)。無脳症って、医者は何もできないんですよ。生まれてもそこから生きられるようにする方法がない。ただお腹の中では生きられるので、早い週数で中絶するか、それとも赤ちゃんが産まれるのを待つか、妊婦さんと家族は選択を迫られます。

僕は最初、産まれるのを待つという結末にしました。でも、「本当にこれが正解か」って編集長に言われて……。もちろん正解とか不正解とかはないんですよ。産む人もいれば中絶する人もいる。産んで数分でも抱っこする人もいる。

いろんな選択肢があるからこそ、4パターンくらいの結末を考えた末、早い週数で中絶するという選択を描きました。

2巻TRACK5「無脳症」より ©鈴ノ木ユウ/講談社

――無脳症というひとつの症例を取っても、すごく命の重みを感じます。このエピソードでは鴻鳥先生をはじめ、お医者さん側の苦悩も描かれてましたね。

そうですね、取材していて、お医者さんは忙しい中でもひとつの命にすごく真剣に向き合っているのが伝わってくるんです。特に産婦人科は、妊婦さんも赤ちゃんも刻一刻と状況が変わるので、先生同士の意見も分かれる。

前回お腹の赤ちゃんをエコーで見たら元気だったけれど、次見たら亡くなっているということだって起こるのが産婦人科です。先生のせいでも、妊婦さんのせいでもない。でも先生は「間違ってない」って周りに言われても、自分を責めて傷つくかもしれない。妊婦さんも自分を責めたり、先生に怒りが湧いたりするかもしれない。

そういう正解がない中で、難しい「命の選択」をしたり、誰も悪くないのに失ってしまう(可能性のある)命を前にしたりして、誰がどのように感じ考え、行動していくのか……そういう話を考え、漫画という形にしていくのがすごく楽しくて面白い。「人間」とは、「人が生きる」ということはどういうことかを深く考えて描くのが好きだからこそ、しんどくても続けられているんだと思います。

――そんな先生が描く、『コウノドリ』の次の医療漫画が楽しみです。

いや、次はもういいかな(笑)。『コウノドリ』でも、けっこう妊娠・出産の症例を描き切った感があるので、今後はどう話を展開させていこうかなと考えてます。最近は「これからの産婦人科」をテーマにしているんですが、医療技術がどんどん発展しているので、ひょっとしたらSFっぽくなっていくかもしれないですね。

医者ってかっこいい、だから描き続ける

――鈴ノ木先生が描くのが難しいとおっしゃった、「ひとつの命」に向き合い続ける医師の方々のことはどう思われていますか?

こんなに難しい「命の選択」という現場を、日々経験している先生たちは本当にすごいと思います。特に産婦人科や小児科、新生児科の先生は、赤ちゃんという、患者さんにとって自分より大事な存在を任される、すごく責任のある仕事です。

以前、病院へ取材に行ったとき、その3日前に脳出血を起こした妊婦さんが亡くなって、NICUに旦那さんと赤ちゃんだけがいたのを見たんですね。すごく重い空気が漂っていて、いつもと雰囲気も違っていた。

でも先生たちは、決して落ち込んでいる感じを出さないんです。もちろん先生もつらい。でも、じゃあ次はどうするかを考える。次の患者さんを診る。そういうスイッチの切り替えがすごくはっきりしているなと思いました。落ち込んでいる姿を見せると、他の患者さんも不安になりますから。

お医者さんってすごくタフな人たちだなと思いますね。飲み会であんな酒飲んでるお医者さんの姿も知っているからこそ(笑)、オンオフのギャップがすごくかっこいい。僕の中ではヒーローマンガを描いている感覚です。

医者ってかっこいい。これも、『コウノドリ』を描き続けるモチベーションになっています。

―― 一方で、そんなタフなお医者さんでもバーンアウトしてしまうことがあるというエピソードもありましたね。

バーンアウトしたお医者さん(19巻収録)のことも、実際の話を元に描きました。バーンアウトって、逃げてしまったということではなく、あくまでも「一生懸命」を続けようと頑張った結果なんだと思う。

でも、「ずっと一生懸命」なんて続かないじゃないですか。例えば小さいお子さんがいるお医者さんだと、日中は自分の子どもを病院に連れて行って、夜中は勤務先の病院で寝かせてとか、そこまでやっちゃう先生も中にはいると思いますが、そんな大変なことを続けていたら、いつか壊れてしまう。

でも人は、たとえ逃げたり失敗したりしたとしても必ず成長します。お医者さんも完璧じゃなくて、僕たちと同じで失敗することもあるけれど、その先には成長がある。そういう側面も描きたかったんです。

7巻TRACK22「NICU ⑨」より ©鈴ノ木ユウ/講談社

――最後に、『コウノドリ』を読んでいる現役医師の方に向けてメッセージをお願いします。

お医者さんって患者さんをはじめ、そのご家族や他の科の先生など、いろんな人に関わっていくじゃないですか。それがすごくご自身の成長のもとになっているんだと思います。これは僕の持論なんですが、僕の子どもって僕の影響はちっとも受けてないんですよ。一方で、家族以外に関わる人たちからの影響がすごく強い。

それと同じで、お医者さんもいろんな人と関われば関わるほど、人間としてのキャパがどんどん広がっていくんだと思います。

お医者さんは病気を治す「職人」でもあるので、患者さんではなく病気を見てしまうこともあると思うんです。もちろんそれも大事ですが、その背後にいる患者さんが、どういう人で何を考えているのかまで診るお医者さんになってくれたらいいなと思います。

僕はそういうお医者さんに診てもらいたいし、そういうお医者さんを描きたいなって思っているので。いろんな人と向き合って、ますますかっこいいお医者さんになってもらえたら嬉しいです。

おわりに

取材を通じて感じたのが、医師をはじめとした医療従事者や、妊婦さんとその家族に対する鈴ノ木先生のあたたかい眼差しでした。それが根底にあるからこそ、『コウノドリ』は多くの人の心を打つ作品になっているのだと思います。

取材時、インタビューを行った筆者はちょうど妊娠7カ月でした。そのことを伝えると、なんと鈴ノ木先生は「安産祈願」にと、鴻鳥先生のイラストをくれたのです。とても嬉しくて、出産時には病院に持って行こうと思っています。

そんな風にあたたかくちょっとお茶目で、でも『コウノドリ』に真剣に向き合う先生と話し、あらためて作品を読み返してみると、妊娠・出産がいかに「奇跡」で、その奇跡がいかに医師をはじめとした多くの方に支えられているかをひしひしと感じました。

この記事が、みなさんが『コウノドリ』をより一層楽しむきっかけとなり、そして明日の仕事への活力になることを願っています。

(文=菅原沙妃+プレスラボ / 撮影=濱田晋)

現役医師が選ぶ「好きな医療漫画」ランキング

・【前編】1位に輝いたのはあの名作!

・【後編】医師が考える「医療漫画が社会に与える影響」とは?

【関連記事】

▼産婦人科医インタビュー

・「母で医師だからわかること~壁があったからこそ見えたもの【前編】|医師としてのアイデンティティークライシスからの留学、 そして被災地で学んだこと」吉田 穂波氏(国立保健医療科学院・生涯健康研究部主任研究官)

・「『自分の目標』を抱き、ゆっくりと、細く長く、しなやかに~子育てしながらの専門医&学位取得」本多泉氏(都立多摩総合医療センター)

※所属・肩書は取材時のものになります

▼その他・関連記事

・「小説家として“等身大の医療”を伝える」久坂部羊氏(小説家/医師)

・「いばらの道を駆け抜けた女性医師たち【第1回】楠本イネ/荻野吟子~公許女医の誕生[江戸~明治初頭編] 」

・「妊産婦の命を守りたい~“手洗い”の創始者 産科医イグナーツ・センメルヴァイスの生涯」

・「東京恋愛百景~都会の夜と独身こじらせ医師たち」雨月メッツェンバウム次郎氏

- 鈴ノ木ユウ(すずのき・ゆう)

- 9月4日生まれ、山梨県出身。2007年『東京フォークマン/都会の月』で第52回ちばてつや賞に準入選。2010年『えびチャーハン』で第57回ちばてつや賞に入選。2012年から『モーニング』(講談社)で『コウノドリ』を連載中。http://suzunokiyou.net/

公式SNS

公式SNS

コメントを投稿する