リフィル処方箋は外来医療のあり方をどう変えるか~医師に求められる機能・規模に応じた外来診療スキル

これまでの受診後に処方するという原則が(部分的にですが)崩れるだけに、外来診療に求められる医師の役割やスキルに変化が生じるきっかけになるかもしれません。また、患者に受け入れられてリフィル処方箋の活用が進めば、外来医療のあり方そのものが大きく変わる可能性があり、その影響について見通しておく必要があります。

リフィル処方箋がこれからの外来診療に何をもたらし、医師はどう対応していけばいいのかについて、制度の概要を紹介しつつ考察します。

1. リフィル処方箋とは?その概要と仕組み

リフィル処方箋とは、処方医が患者の状態に応じて個別に定めた期間内に、繰り返し使用できる処方箋のことです。患者はその期間中に医療機関を受診する必要はなく、薬局にリフィル処方箋を提示することで薬を受け取ることができます。

海外では早くから普及していた制度で、患者の通院負担の軽減や医療費効率化を主な目的として、政府がコロナ禍によって受診控えが進んでいる好機に乗じて、反対する医師会などを押し切るかたちで2022年4月から導入されました。

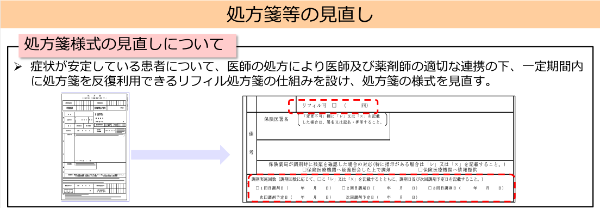

これに伴い、処方箋様式の見直しが行われました。医師がリフィル処方箋による処方が可能と判断した場合、同処方箋の「リフィル可」欄にレ点、および使用回数を記入します。

出典:厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の概要(令和4年3月4日版)」

リフィル処方箋の対象患者は、「医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者」で、特に処方期限や日数制限が設けられておらず、総投薬期間や1回当たり投薬期間は、「医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間」としています。また、総使用回数の上限は3回までです。

例えば、1回当たりの投薬期間を60日と設定した場合、リフィル処方の総投薬期間は180日(60日×3回)になります。なお、投薬量に限度が定められている医薬品(睡眠薬、麻薬、向精神薬、薬価収載1年以内の新薬など)および湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことができません。

2. リフィル処方箋導入の背景にある「医療費の抑制」

今回、リフィル処方が導入されたのは、その医療費抑制効果に注目されたからです。

シンクタンクである日本医薬総合研究所の調査によると、同一医療機関からの外来処方において、前回受診と同じ内容の処方、いわゆる「Do処方」の中で、180日以上にわたって同じ処方が続く長期Do処方の割合は、40歳以上ではおよそ30%台となり、患者数でも、40歳以上ではおよそ半数の患者が長期Do処方に該当することが明らかになりました。長期Do処方の全てがリフィル処方箋の対象になるとは限りませんが、その多くで活用されれば、外来受診回数、外来患者数は大幅に減少します。

医療機関にとっては患者減による外来収入の減収となるだけに、リフィル処方箋の活用に消極的な姿勢を見せる医療機関も少なくないようです。

しかし、見方を変えれば、頻回な通院が必要な外来患者に医療資源を集中させることにより、3分診療の解消による外来診療のレベルアップ、患者の待ち時間の短縮、医師の外来診療における負担軽減、さらには薬局機能の向上など、さまざまな成果を期待することができます。

リフィル処方箋の導入を機に、自院の外来機能を見直し、その強化を図る好機でもあるわけです。

3. 医療機関はどのような対応を迫られるか

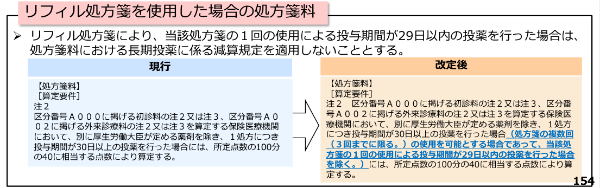

今回の診療報酬改定では、処方箋料の点数は変わっていませんが、リフィル処方箋の導入に併せて要件の見直しが行われています。紹介割合が少ない特定機能病院や地域医療支援病院などに適用されていた、30日以上の長期投与の減算規定(所定点数の100分の40で算定)について、リフィル処方箋で1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合には適用されないことになりました。

出典:厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の概要(令和4年3月4日版)」

つまり、リフィル処方箋を使えば、最長84日(28日処方×3回)の処方でも、処方箋料を減算されることなく所定点数を算定できるということです。リフィル処方の推進を後押しした見直しといえます。

一方、既に述べたように、日本医師会など職能団体は、受診頻度の減少に危機感を募らせており、リフィル処方中のフォローアップを調剤する薬局薬剤師に委ねることへの懸念を示しています。3月の日本医師会臨時代議員会では、“患者の病状を個別に、かつ総合的に考慮した上で慎重に判断”することを求めており、基本的には患者に定期的な通院を求め、受診した上での処方により、病気の重症化を防止するという姿勢を崩していません。

とはいえ、特に病院勤務医にとっては、働き方改革における時間外労働の上限規制が2024年4月に迫る中、外来診療の負担軽減は時流にマッチした制度といえます。また、仕事が多忙でなかなか受診できないビジネスパーソンや、コロナ禍でなるべく医療機関の受診を避けたいと考えている患者において、リフィル処方へのニーズは高いと思われます。

リフィル処方箋を使うか否かの判断は、あくまでも医師の所属する医療機関側にありますが、例えば、患者からの長期Do処方の要望に対して医師が頑なに拒絶する態度で接するなら、信頼関係を損なうきっかけになってしまったり、患者がリフィル処方を行う他の医療機関へ流れてしまったりというリスクも考えられます。

医療機関として、最初からリフィル処方箋を拒絶するのは賢明ではありません。リフィル処方のメリットにも着目し、薬局・薬剤師との連携により安全に長期間フォローできる患者を抽出していくなどの準備も必要になってくるでしょう。

4. 外来診療のこれからと医師に求められる対応

2022年度の診療報酬改定ではもう一つ、外来医療のあり方に変化をもたらすエポックメイキング的な施設が医療法上で位置づけられました。それは、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う「紹介受診重点医療機関」で、役割的には、特定機能病院や地域医療支援病院の外来と似ています。

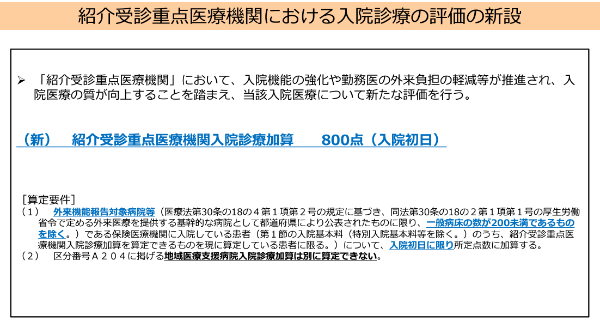

200床以上の重点医療機関では、紹介状なしの患者に対して定額負担の徴収を求められる一方で、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、紹介受診重点医療機関入院診療加算(800点・入院初日)を算定できます(図3)。紹介患者を中心とした専門的かつ重装備の外来医療を、特定機能病院や地域医療支援病院以外の病院にも拡大していく方針です。

図3 紹介受診重点医療機関における入院診療の評価の新設

出典:厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の概要(令和4年3月4日版)」

これにより、①紹介患者中心の専門外来(大学病院や地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関など)、②かかりつけ医的な総合診療を行う外来(中小病院や診療所など)、そして③薬局との協働で行うリフィル処方による対応と、外来診療の機能がより明確になると言われています。

ここでいえるのは、これまで外来診療と一括りにされてきた概念が、施設の機能・規模によって大きく変わるということです。当然、それぞれの外来で必要な知識や技術も異なってくるでしょう。

例えば、紹介患者中心の専門外来については、先端的かつ専門的な外来診療の提供が求められることから、外来担当の医師も常に技術や知識に磨きをかけていく必要があります。加えて、かかりつけ医との関係性を強化し、重症患者予備群を早めにピックアップしていくなどの取り組みも重要になると思われます。

一方でかかりつけ医的な総合診療を行う外来では、専門外来との連携やリフィル処方での対応を見据え、重症化しそうな患者やリフィル処方箋を活用できる患者を抽出するなど、よりゲートキーパー的な役割を強化していくことが肝要です。

特に、リフィル処方箋を積極的に活用していくには、院内外の薬剤師との協働や情報共有でリーダーシップを発揮し、状態悪化や副作用発現の見落としや遅れを防がなければなりません。今後外来診療を行う医師には、どのような外来を行っていきたいのかを見定め、それぞれの役割に応じてスキルアップを図っていくことが求められます。

(文・エピロギ編集部)

<参考文献>

- ・厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の概要(令和4年3月4日版)」

- ・厚生労働省「個別改定項目について」第516回中央社会保険医療協議会総会 総-1(令和4年2月9日)

- ・株式会社日本医薬総合研究所 プレスリリース「『リフィル処方箋』導入を前に、長期Do処方に関する分析結果 生活習慣病薬は長期Do処方割合が大きく(2022年3月30日)」

公式SNS

公式SNS

コメントを投稿する

コメント一覧(1件)

1. 開業医の一人 さん

開業医は患者さんと向き合って何を診察しているのでしょうか。ただDo処方している訳ではありません。絶えず患者さんからの訴えを聞き何か異常があれば他科受診やより高度な検査を勧めます。リフィル処方箋はその過程を無視し、結果しか見ていない愚の骨頂たるものです。