日本、そして世界で、医療をいかに届けるか~「人・薬・もの」のデリバリーイノベーションを目指して

地域医療と国際保健に取り組む小児科医の挑戦

加藤 琢真 氏(厚生労働省医系技官/佐久総合病院国際保健医療科・小児科医)

小児科医の加藤琢真氏は、現在厚生労働省の医系技官として、国際課で国際保健の推進に携わっています。学生時代から開発途上国でのボランティア活動を重ね、エイズ孤児を支援するNGOを設立したり、JICA事業の専門家として海外の医療現場を数多く経験するなど、現場での国際保健活動に関わってきました。その一方で、研修医として地域医療のメッカと呼ばれる佐久総合病院で地域医療を学び、現在もその実践に腐心しています。

国際保健と地域医療の両方に関わりたいという強い思いをもつ加藤氏は、どのように現場で実践や経験を積み、キャリアを形成してきたのか。共通する課題は「医療を届ける」ことと言う加藤氏に、話を伺いました。

医療の地域格差を知り、地域に貢献できる医師になりたい

――そもそも医師になりたいと思われたきっかけは?

私は愛知県の出身なのですが、山間部に住む親戚があるとき急性疾患にかかって、近くに病院がないためなかなか手当を受けられないということがあったんです。また、愛知には佐久島、日間賀島、篠島という離島もあり、小さい頃から地域医療格差を見聞きしていました。

本格的に医師を目指すようになったのは、高校生のときです。サッカー部員だったのですが、最後の大会の1週間前に足を怪我してしまいました。本来なら出場をあきらめるほどの怪我でしたが、かかった医師が親身になって適切な治療をしてくれたので、試合に出ることが叶いました。本当に感動しました。それで、自分も医師になりたい、それも地域医療に貢献する医師になりたいと思ったのです。

――医学部に入学してからはボランティア等で海外に何度も行かれていますね。

一方で海外にも興味があって、学生のうちに行っておこうと思っていたんです。あるときボランティアで訪れたタイ東北部で、エイズ孤児の実態を知りました。差別や迫害がひどく、治療も受けられずただ死ぬのを待つだけのお母さんや子どもたちがいる。希望がなくて、衝撃を受けました。タイにおけるエイズ感染率は当時2%と、途上国中ではそれほど高くないはずなのに、あまりに悲惨な状況でした。だとしたら、当時感染率30%前後のアフリカはどんな状況なのか気になり、5年生の夏休みにウガンダ共和国に行くことにしました。

エイズは知られていても、エイズ孤児の問題は知られていない

ウガンダで、ブライアン君というエイズ孤児に出会いました。当時9歳だった彼は、母親をエイズで亡くし、親戚に預けられたものの、食事も満足に与えられず、学校に行かずに水汲みなどの仕事をさせられていたのです。エイズの母子感染率は約30%で、9歳まで生きているということは、感染していない可能性も十分高い。ですが、無知による差別から、親戚の家で大変つらい思いをしていました。

こうした環境に身をおいていたのはブライアン君だけではありません。差別されたエイズ孤児たちがわらぶきの小屋をつくり、集団で生活する光景も目の当たりにしました。当時は、エイズ支援は多くの援助団体が行っていても、エイズ孤児支援はない。問題だと思いました。そんなときに、1カ月先の収入のあてもないウガンダの青年たちが、エイズ孤児が学校に通うための支援を行っていることに驚きました。

もともと5年生後期からの臨床実習が始まる前に「HIVの感染率が高いアフリカの実態を見ておこう」くらいの気持ちでウガンダを訪れ、卒業後は日本の地域医療をやるんだろうなと漠然と考えていました。ですが、ブライアン君に出会い、現地で支援をする青年たちを見て、何もしないではいられない、自分もできるだけのことをしようと思ったのです。

帰国後、同じ問題意識をもつ人たちをmixiで募りました。そしてウガンダの青年たちと共に、教育支援や母子感染予防プログラムを実施するNGO・PLAS(PLASのAはAIDSのA)(現在は(特活)エイズ孤児支援NGO・PLAS)を設立し、実習の合間にウガンダと日本を行き来するようになりました。国際保健や公衆衛生への関心が芽生えたのはこの頃です。

当時は「目の前で助けを必要としている途上国の子どもをなんとかしたい」と、医師になるのをやめて活動を続けたい気持ちも強く、医師の道との間で心は揺れ動きました。けれども自分が技能を身に付け成長しなければ、途上国に行っても何の役にも立てません。当初の希望でもあった「日本の地域医療に携わりたい」という思いもあり、最終的には医師になることを決意しました。

地域医療のメッカ、佐久総合病院で初期研修

――初期研修先は佐久総合病院でした。なぜ佐久総合病院だったのでしょうか?

地域医療を先進的に行っていたことに対する憧れからです。『村で病気とたたかう』という佐久病院の若月俊一先生の著書に大いに共感していましたし、当時現場で働いていらっしゃった先輩も尊敬できる方ばかりでした。

また佐久総合病院は研修プログラムも魅力的で、しかも国際保健にも理解がある点も理想的でした。研修プログラムは地域の第一線医療と予防医学の実践が特徴の佐久総合病院ならではの内容で、本院、分院、診療所を行き来して、それぞれの診療から学ぶことができます。今でも本院で総合外来研修や在宅医療を、佐久医療センターで各種専門医療と3次救急を、小海分院・診療所で地域包括ケアを学ぶプログラムは健在です。

実は初期研修の前にもう1年、海外でNGOを続けようかとも思っていたのですが、幸運にも佐久病院に採用されたので、土日にNGOの活動を継続しながら、研修医として働くことにしました。

佐久病院で地域医療に触れ、地域医療への関心もますます強まりました。同時にNGO活動で国際保健への関心も持ち続けたことで、共通点が見えました。どちらも、「医療を、必要な人に、どのように届けるか」という問題だと思ったのです。

足利赤十字病院での独り立ちのための経験。院内感染対策チームの活動も

――その後、後期研修先に慶應義塾大学病院を選び、小児科専門医を取得されています。慶應を選んだ理由をお聞かせください。

基本領域の小児科のほかに、小児がんや新生児医療などの、すべてのサブスペシャリティ領域が高いレベルで揃っていたからです。派遣先になっている地方の市中病院で学べることも魅力でした。また、一度は佐久病院を離れ、外から地域医療を見てみたいという思いもありました。

大学病院のほか、関連施設である横浜市立病院や、栃木の足利赤十字病院でも臨床経験を重ねました。特に足利赤十字病院では、近くに総合病院が少ないため、本来であれば大学病院にかかるべき重症患者も定期通院するなど、さまざまな症例に触れられたので、独り立ちを意識しながら経験や知識を積むことができました。また、周辺のクリニックから新生児とともに院内感染に繋がる耐性菌が持ち込まれる例が重なったので、対策チームを組んで、予防のための指導や説明をしてまわりました。地域医療では、近隣の病院やクリニック、その地の住民、自治体などとの情報共有が不可欠だということも身をもって知りましたし、課題に対して地域全体で取り組み解決していく、地域医療の面白さに触れた気がします。

こうした形で地域医療を実践することができたのは、とても貴重な経験でした。医療が届きにくい地域にどのように医療を届けるかなどの課題に、さらに自覚的になりました。

――2010年、小児科臨床と並行して、NPOのGLOWを設立されています。離島や僻地など国内の医療過疎地の病院での医療活動と、途上国での医療の実践とを経験し、両方で継続的に活躍する人材育成プログラムを提供する団体ですね。

はい。国内の医療過疎地での臨床経験や、自治体と連携して行う公衆衛生的な地域アプローチを実践的に学んだ後、途上国でNGOなどが行っている国際保健のフィールド研修を受け、帰国後に国内の病院で再度臨床を行うプログラムを提供していました。

過疎地に位置しており、地域医療に力を入れている医療機関と提携し、希望者を紹介していたので、医療機関側から見ると医師や看護師確保につながります。

私自身がそうだったように、地域が医者を育てる側面もあリます。途上国や地域医療に興味があっても、まず現場での経験を積むこと、そして国際保健と地域保健の共通性を知ることが肝要と思ったのです。現在は専門医制度の見直しによってこの仕組みは使えなくなりましたが、医師不足に悩む地域医療機関が医師を集める一つの方法として認識されることになり、類似のプログラムが開発されたため、意義はあったと自負しています。

――2012年に小児科専門医を取得後、JICAのザンビアの国家HIVモバイルクリニックプログラムに参加され、さらに途上国の予防医学を学ぶため、途上国における国際保健を学ぶにおいては著名であったタイのマヒドン大学で公衆衛生を学ばれました。

JICAのプログラムは、医師がいない地域のHIV患者の元に、医師など医療スタッフがチームとしてクリニックに赴いて主に診察と薬の処方等をする「モバイルクリニック」という形態を支援するものでした。医療を僻地に届ける方法は、さまざまな形態があること、またそれぞれに課題があることを改めて認識しました。公衆衛生はエイズ孤児問題に関わったときから関心があって独学していたのですが、アフリカの現場で直面した課題を解決するには、一度きちんと学んでおきたかったので、このタイミングで公衆衛生学を学びに1年間留学しました。

地域医療と国際保健の共通項は「医療をいかに届けるか」

――2014年からは佐久病院で国際保健と小児科を兼務されました。佐久病院の国際保健医療の取り組みは有名ですね。地域医療や農村医学研究の経験と成果を生かした国際協力のため、1994年に国際保健医療科を設立しています。

国際保健と地域医療を並行するという、まさに自分がやりたいことができる誘いをいただいて、佐久病院に戻りました。小児科の診療を行いながら、ラオスやフィリピン、ミャンマーなどを訪れ、国際保健の事業を行う機会に恵まれました。

※佐久総合病院では海外からの研修生を受け入れており、1999年から2012年までに7カ国からのべ870人が訪れている。また、2013年に同病院に所属するスタッフ約40名から成る国際保健委員会を設立し、国際保健医療科とともに、フィリピン、ラオス、ミャンマーで国際保健医療活動を展開。加えて、日本の地域医療や国際保健を志す人向けに佐久国際保健セミナーも開催している。

国際保健の推進には行政の仕組みを知る必要を痛感。厚生労働省へ

JICAの専門家としてミャンマーで勤務する中でひとつの転機がありました。ミャンマー政府の高官に対して保健行政について専門的な助言を求められることが何度かありました。しかし、これまで臨床の他に、開発途上国で経験したのは、HIVなどの感染症対策や母子保健分野における業務が主で、行政の専門家ではないので、例えば日本の国民皆保険の成立過程やシステムの詳細までは説明できませんでした。他国の政策立案のために必要な経験や知識が不足していることを痛感し、歯がゆい思いをしました。今後の国際保健協力のためには行政の知識と経験が不可欠で、行政のあり方、政策や制度の作られ方などを行政の側から見る機会が必要だと痛感しました。

――その折も折、研修医時代からお世話になっていた先輩を通じて、厚労省に医系技官として出向しないかという話が舞い込みます。2016年がG7議長国であったこともあり、業務が多忙になり、人手不足だったので、リクルートされたとか。

臨床の現場から離れたくはなかったのですが、行政の実際を知りたいということと、グローバル・ヘルスに関わりたい気持ちもあり、両方の希望を満たす機会だったので、2年間の厚労省への出向を決意しました。

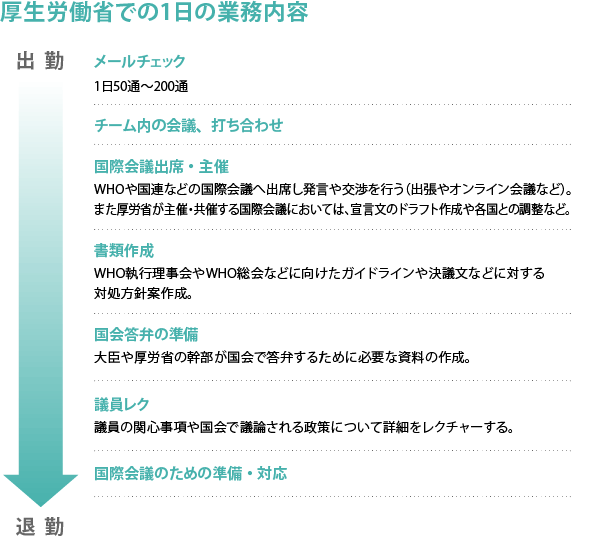

――厚生労働省大臣官房国際課ではどんなことをなさっていたのでしょうか?

国際会議や諸外国との交渉の準備や日本政府としての見解をまとめたり、関係各所にヒアリングしたり、書類の文言を確認してもらったりといったことです。

国際保健の方針の作成や各国間の交渉に携われるのは、この立場だからこそだと思います。日本の国益を最優先するという前提がありつつ、とはいえ途上国を含む世界各国の健康に貢献しなければならないというのがなかなか難しいところですね。

いま国際保健では、ユニバーサルヘルスカバレッジ(UHC)――「すべての人が、適切な健康増進、 予防、治療、機能回復に関するサービスを、支払い可能な費用で受けられる状態」に注目が集まっており、日本も世界におけるUHCの取り組みを支援しています。

特に私が取り組んでいたのは、日本の保健行政の特徴でもある皆保険制度や保健システムの経験を東南アジアなどにおける保健システムの制度設計のために活かしてもらうことでした。皆保険の仕組み全部をパッケージとして輸出するのではなく、地域ごとの特色に最適化して部分的に導入してもらうのです。

――佐久病院での国際保健と厚労省の国際課の仕事では、どんなところが一番違いますか。

佐久病院では、医療を通じて地域、海外に貢献するのは勿論、医者を育てるという点にも力点がおかれています。厚労省での仕事はあくまで制度や法律を作ることです。もちろん医系技官だからこそできることはほかにもたくさんあります。医療や保健について医療の現場だけでは知り得ない、制度設計の背景を学ぶことができ、国際的な保健・医療への取り組みがどのように方向付けられているかという実際を知ることができる。また、勉強や留学の機会があるのも魅力のひとつのようで、実際、出向してきた医師の何割かはそのまま厚労省に残っています。

医療をどう届けるか。方法はいろいろあるはず

――国際課に1年、保健局(国内行政)に1年の予定が、国際課に2年いらっしゃいました。出向を1年延長され、医政局に異動されたそうですね。今後についてお聞かせいただけますか。

本来の目的の法整備を学ぶため、国内行政の仕事をするべく、出向を1年延長しました。現場に出ていたときは、やはり患者さんに向き合っていたという確たる実感がありました。今はあまりその実感がないのです。もちろん、政策や国際指針といった大きな枠組みをつくる仕事に携わっていても、途上国で自分が見た状況や病院での臨床など、つねに現場での経験や人の顔や場面が浮かんでくることも事実です。今後も、行政にいても医療者のモラルとして、患者さんがどう捉えるか、それをいつまでも忘れずにいたいと思っています。

――今後のご自身の課題、テーマは何ですか?

現場での経験を大切にしながら国際保健と地域医療の両方に邁進します。その際の課題は明確に見えていて、医療を現場に届けるデリバリーのイノベーションが必要だと思っています。

医療を届けるとは、医療関連の人、薬、もの、そしてサービスを、必要としている人たちに的確に届けることです。方法にはいろいろな形があります。たとえば、アフリカではドローンで検査試薬の配布が始まりましたし、途上国ではテクニカルオフィサーやボランテイアでも一部医療行為が可能です。AI、ドローン、ICTなどの活用、医師でなくてもできることを増やすタスクシフティング、医療従事者の業務効率性を高めること、遠隔・在宅医療、法やシステムの整備など、医療を届けるためのイノベーションは今後も医療界のキーワードで有り続けると思います。

そこに自分自身がどう関わっていくのか。これまでも悩みながら今の自分にたどり着いたし、この先どうするか今も迷い中ですが、今後の医政局での経験も含め、すべての経験を活かしながら、イノベーションを起こしていけたらと思っています。

(聞き手=奥田由意 / 撮影=カケマコト)

【関連記事】

・「国境なき医師団日本 会長・加藤寛幸氏インタビュー 医療がない場所で、医療を求める人のために全力を尽くす【前編】」加藤 寛幸 氏(小児科医/国境なき医師団日本 会長)

・「医師としての存在価値を肯定できる場所から~『リアル』を求めた海外ボランティアで“医療に対する謙虚さ”を学ぶ~」石田健太郎氏(産婦人科医)

・「『小児科オンライン』橋本直也氏インタビュー|医療の未来を創る~若き医師の挑戦【前編】誰もが不安なく子育てできる社会を“ビジネス”を使い実現する」橋本直也氏(小児科医/株式会社Kids Public 代表)

・「海をわたる診療船『済生丸』取材企画|【後編】知ってほしい、より広い医療の世界を~へき地医療の先進地域で、日本医療の将来を見据える」

・「メスを置き、リハ医として生きる|【前編】リハ医と外科医は、別次元の医師である」石川誠 氏(医療法人社団輝生会 理事長)

- 加藤 琢真(かとう・たくま)

- 厚生労働省医系技官(国際課→医政局(8月に異動))

佐久総合病院 国際保健医・小児科医、特定非営利活動法人GLOW前代表理事。

2007年慶應義塾大学医学部卒業後、長野県佐久総合病院にて初期研修を受ける。学生時代から地域医療を学ぶ傍ら、アジア・アフリカなどの開発途上国でのボランティア活動を行う。 その後も、小児科医として日本の地域と開発途上国での医療に従事しながら、数々のNPO団体を設立、代表を務めた。2010年7月に仲間と共に特定非営利活動法人 GLOWを設立。2014年5月からは佐久総合病院 国際保健医療科・小児科に勤務。

2016年4月1日より、佐久総合病院から人事交流という形で、厚生労働省大臣官房国際課に出向、8月より医政局に異動。

公式SNS

公式SNS

コメントを投稿する