第1回 医局の成立と大学への医師の集中

医局の変遷を追う連載企画『医局の歴史』、第1回では、明治時代にドイツ式の医学と医局制度が導入されるまでの時代背景と、医学教育が大学に集中していった経緯をご紹介します。

ドイツ医学導入までの変遷

明治初期、日本がドイツを規範として西洋医学を導入したことはよく知られています。ただ、西欧列強の中でドイツを選択するまでには、いくつかの変遷がありました。

幕末には蘭方医学(オランダ医学)が一定の地位を得ていましたが、日本で西洋医学の有用性が広く認識されたのは、幕末の1866(慶応4)年に起こった戊辰戦争がきっかけでした。戦時下で銃槍への外科的な対応に迫られたとき、江戸時代の主流であった漢方医は内科が中心だったため、あまり役に立てませんでした。代わりに幕末から活躍していたオランダ人医師ポンペの弟子たちや、イギリス人医師ウィリスなど、西洋医学を身につけた医師が敵味方に分かれ軍医として活躍しました。

こののち、戊辰戦争時に政府軍負傷兵を献身的に治療したウィリスが明治政府に重用され、一時期イギリス医学が優勢になります。

しかし明治2年、34歳の若さで新政府の医療担当者を務めていた相良知安(佐賀藩)と岩佐純(福井藩)に医学制度改革が命じられたことで、風向きが変わりました。知安は「ドイツ医学こそ世界最高水準であり、日本のとるべきはドイツ医学である」と強固に主張し、政府要人を説き伏せました。こうして、臨床医学主体のイギリス医学ではなく、学理、研究を重視するドイツ医学の採用が決まりました。

知安がドイツ医学導入を強固に主張した理由は、自身が長崎の精得館で蘭方医学を学んだ折に、当時の蘭方の医学書の大半がドイツ医学書の翻訳であり、世界でドイツ医学が優勢になりつつあることを知っていたからではないか、と指摘されています。

大学東校(のちの東京大学)はすぐにドイツ(当時のプロイセン)に医学教師の派遣を要請しますが、普仏戦争の影響で赴任が遅れます。1874(明治4)年8月になってようやく、東校と名前を変えた大学東校に、プロイセンの医学教師、陸軍軍医正レオポルド・ミュレル少佐と、海軍軍医テオドール・ホフマン少尉が着任しました。

彼らは医学教育のみならず、医学教育制度の整備も担当し、陸軍軍医学校の講師および出身者であった二人は、東校で厳格なプロイセン式軍隊教育を開始しました。

その後は、第二次世界大戦終了後にGHQによってアメリカの医学教育スタイルが導入されるまで、官学ではドイツの医学と医学教育のスタイルが受け継がれていくことになります。

医局講座制の成立

1893(明治26)年、帝国大学(現・東京大学)が、当時のドイツを手本に医局講座制を導入し、二十の講座が成立、十六名の教授が就任しました。当初は生理学、医科学、薬物学、衛生学、法医学、解剖学二講座、病理学二講座の基礎医学講座と、第一~第三内科、第一~第三外科、産婦人科、小児科、眼科、皮膚科、精神科の臨床系講座が置かれました。このとき、教授を頂点としたピラミッド型の縦割りの医局組織が成立し、その形は現在まで受け継がれています。

「医局」は附属病院の診療科であり、「講座」は大学医学部の各講座を指します。つまり、医局講座制の導入とは診療科と講座を統合することであり、これにより診療と研究が医局単位(講座単位)で行われるようになったのです。

こうした官僚的、強権的な制度が導入された背景には、国家が富国強兵、軍国主義を推し進める中で、管理しやすい医学部体制を作る目的があったともいわれています(※1)。

当時の帝国大学は国内でただ一つの大学であり、最先端のドイツ医学を学ぶエリート医師養成機関でした。1887(明治20)年頃までは、卒業生(医学士)は卒後すぐに全国の医学校長職、公立病院長職などの重要なポストに迎えられ、医療や衛生の指導者として活躍していました。明治20年代になると、大学で1、2年ほど無給助手または有給助手を経験してから、全国に赴任していく例が多くなります。またこの頃から、財政難による公立病院の相次ぐ閉鎖、ポスト不足のため、私立病院を開業する医学士も増加していきました。

医局の成立当初は、大学病院と市中病院の間で医師をローテーションさせる人事形態もなく、大学での研究や教育に積極的に関わろうとしない限り、医局に長く所属し続けることはなかったようです。戦前を通じて、「医局員」という言葉は大学の講座に所属する医師のみを指しており、大学医局出身者でも、市中病院に公式の身分を有する医師に対しては使われていませんでした。

※1 米山公啓『学閥支配の医学』P82(集英社新書、2002)

3つの医師養成経路

帝国大学に医局が設置された1893(明治26年)の時点では、大学が帝国大学一校しかなかったため、大学医局と接点を持つ医師はかなり限られていました。

当時医師になるためには、大きく分けて、教育水準に差のある3つのルートがありました。一つは大学(帝国大学)、二つめは医学専門学校(公立医学校兼病院)、三つめは医術開業試験です。

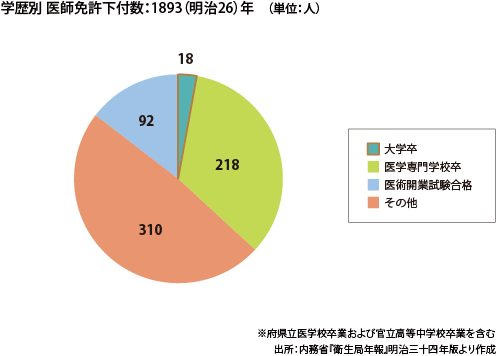

帝国大学に医局が設置された1893(明治26)年に、新たに医師免許を交付された人の割合は以下の通りです。

1893(明治26)年に医師免許を交付された人は、大学卒業者18人、医学専門学校卒業者216人、医術開業試験合格者310人でした。大学卒の医師がいかに少なかったかが分かります。

明治初期から、政府は大学での研究を中心としたドイツ式医学教育を推進していましたが、西洋医学を迅速に普及させる目的で、大学とは別の養成過程で医師数を確保する必要がありました。このため、1874(明治7)年に「医制」を制定し、医学校に関する規定をつくって、医学専門学校の設立を推し進めます。これにより、学歴としては大学より一段劣る教育機関から、多数の医師が輩出されることになりました(※2)。

1875(明治8)年からは、学歴に関係なく、内務省が実施する2段階の医術開業試験に合格すれば医師免許を得ることができるようになりました。当時、この試験の通過を目指す学生をターゲットとして、私立の医学校が数多く設立されています。結果、数の上ではこの医術開業試験合格者が、新規に医師免許交付を受ける者の中で最大数を占めるようになりました。

このほか、西洋医学の医師が十分な数になるまで医師不足が起きないように、医制の制定前から開業していた医師(大部分は漢方医)については、1代に限って無試験で引き続き開業が許可されていました。1893(明治26)年時点で、全医師数39,601人のうち27,312人がこの「従来開業医」であり、1908(明治41)年までは最も多くの割合を占めていました。

※2 東京大学医学部でも、1876(明治9)年から1889(明治22)年までの間、医学部の本科とは別に、「別科」と呼ばれる速成の医師養成コースを設置し、1,111名の医師を輩出しました。

帝国大学群の成立と医局講座制の拡大

1899(明治32)年の京都帝国大学医科大学を皮切りに、大学の新設と、医学専門学校の医科大学昇格が相次いでいきます。この背景には、ドイツにならって医療教育水準を均質化しようという「医育一体」の運動がありました。

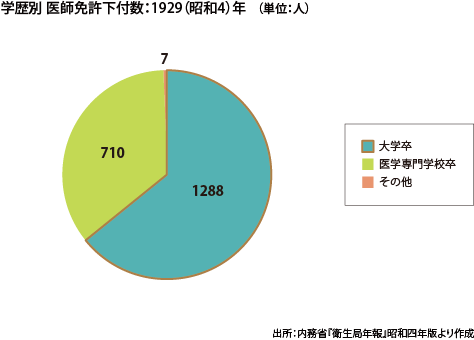

1925年には、当時存在していた医学校19校のうち、16校が大学という状況になりました。医術開業試験は1916(大正5)年に廃止されており、1920年代後半には大学が最も多くの医師を輩出する養成機関となっていました。

新しい帝国大学および医科大学にも医局講座制が導入されました。初めのうちは、東京帝国大学から教授が派遣されており、同大学の影響が強かったのですが、次第に独自色が強くなり、地方でそれぞれ学閥を形成していきます。

大学卒の医師が多数派となったことで、医局と接点を持つ医師も多くなりました。当初は医局に長く所属する医師はあまり多くありませんでしたが、こののち、じわじわとその数を増やしていくことになります。

*

医局の歴史をご紹介するシリーズ第1回は、ドイツ式の医学および医局制度導入の背景と、医局講座制拡大の経緯をご紹介しました。

第2回では、医局員数や医師の在籍年数が増加し、医局の影響力が強まってくる、20世紀前半の事情についてご案内します。

(文・エピロギ編集部)

<参考>

猪飼周平『病院の世紀の理論』(有斐閣、2010)

池上直己, J.C.キャンベル『日本の医療 統制とバランス感覚』(中公新書、1996)

吉良枝郎『明治期におけるドイツ医学の受容と普及――東京大学医学部外史』(築地書館、2010)

森剛志、後藤励『日本のお医者さん研究』(東洋経済新聞社、2012)

中川米造『素顔の医者』(講談社現代新書、1993)

福永肇『日本病院史』(ピラールプレス、2014)

米山公啓『学閥支配の医学』(集英社新書、2002)

「我が国近代医学制度創設の功績者 相良知安」(閲覧日:2015年4月20日)

http://sagarachian.jp/main/1.html

【関連記事】

・「医局の歴史|第2回 戦前の卒後キャリアと博士号による医局員増加」

・「【2017年版】今さら聞けない『新専門医制度』をめぐる現状まとめ」

・「日本近代医学を支えた偉人~明治のお雇い外国人たち~|第1回 日本の近代西洋医学教育の道を開いた医師 ポンぺ」

・「医師からキャリアチェンジした偉人たち」

・「医局に所属するメリット・デメリットとは?」[医師転職研究所]

公式SNS

公式SNS

コメントを投稿する